Silvia Lelli è considerata una delle più valide fotografe della musica e delle arti performative, non soltanto in Italia ma anche a livello internazionale. Per diciassette anni ha anche documentato gli spettacoli al Teatro alla Scala di Milano.

Silvia Lelli, come si arriva alla fotografia?

È tutto venuto in modo naturale. Ho fatto le scuole artistiche, poi architettura, mi sono laureata in urbanistica e per la tesi si doveva portare della documentazione fotografica. Nel contempo amavo il teatro, ci andavo spesso e fotografavo molti spettacoli. Dunque la fotografia già allora faceva parte di me. Mai pentita di aver intrapreso questa strada.

Teatro, musica, danza, festival, perché si è “specializzata” in questi settori?

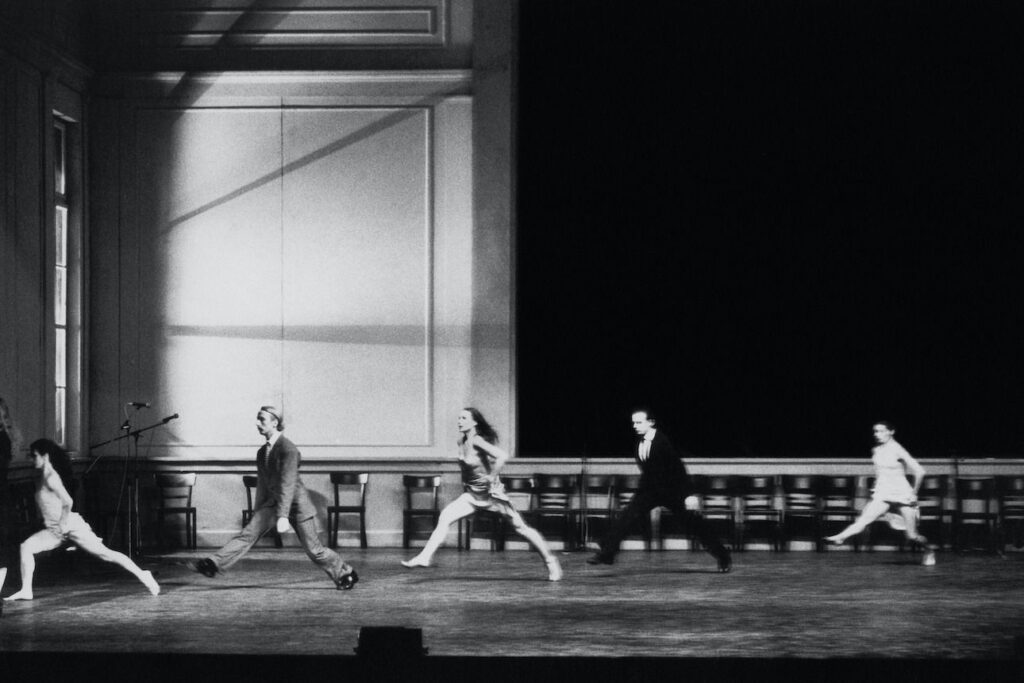

Io le mie le chiamo foto di performing arts. Ho iniziato negli anni 70 e in quel periodo c’erano molti spettacoli, che venivano dall’estero, dall’America, io ero molto curiosa e riuscii a fotografare nelle gallerie d’arte artisti del calibro di Meredith Monk, Lucinda Childs e altri. Mi piaceva fotografare l’azione in spazi non convenzionali.

Chi ha fotografato?

Negli anni ricordo Dalla, Vecchioni, Guccini, Chailly, Ronconi, Baremboim, Abbado, Strehler, Carla Fracci, Placido Domingo, Dario Fo, Riccardo Muti, e tanti, tantissimi altri.

Bianconero o colore?

Quando io ho iniziato, non c’erano molte alternative. Si scattava in bianco e nero, perché erano le uniche pellicole che si potevano “tirare”, che consentivano foto in condizioni di luce difficili. Si arrivava a 1600 asa di sensibilità. Con le diapositive a colori era praticamente impossibile.

Comunque il bianco e nero era ed è bellissimo, quando guardo le mie vecchie foto sono convinta di aver fatto bene ad usare il bianco e nero.

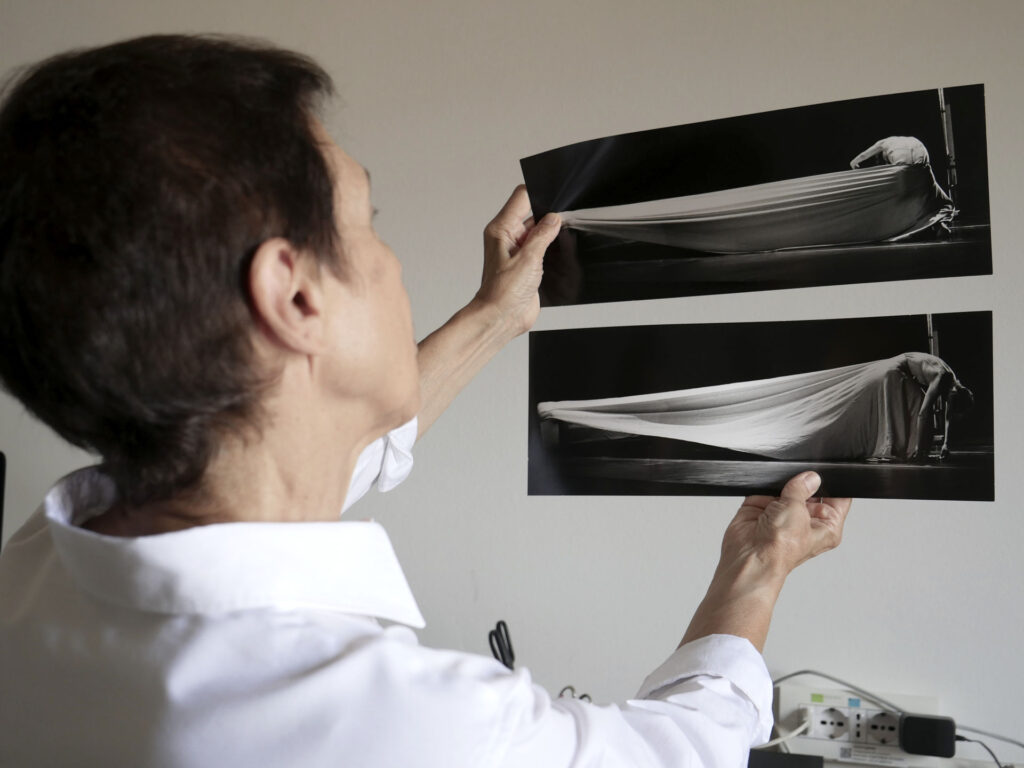

Lei si stampava le sue foto in bn?

Certo. Saperlo fare era allora essenziale. Resta qualcosa di grande fascino. Poi però, quando il Teatro Alla Scala di Milano ha commissionato a me e a mio marito (N.d.A.: Roberto Masotti, grande fotografo scomparso due anni fa) tutto il lavoro sugli spettacoli, non ho potuto più avere il tempo per stampare. Ci siamo affidati a dei bravi stampatori.

Ecco, la Scala…

Sono stati diciassette anni di una magnifica esperienza. Personale e professionale.

La sua prima macchina fotografica se la ricorda?

Una Konica acquistata usata a Firenze, a 19 anni. Fotografavo per il CUT, il Centro Universitario Teatrale. Mi piacevano già moltissimo la danza e il balletto. Ricordo che un giorno andai all’Arena di Verona per uno spettacolo di Maurice Béjart, era il 1972. Praticamente quello fu il mio primo vero rullino.

Il passaggio da analogico a digitale è stato un trauma o tutto è filato liscio?

Ci sono persone che ne parlano come di un passaggio complesso. Per me il passaggio è stato graduale. Nei primi anni del Duemila ho cominciato ad usare le digitali, alternandole con le macchine analogiche. Ma dico subito una cosa: il digitale, all’interno della fotografia di spettacolo, da moltissimo.

Perché legge nel “nero” meglio di quanto facesse l’analogico. Per me la grande rivoluzione comunque è cominciata quando sono arrivate la flashcard e le schede Sd. Perché o analogico o digitale ma l’inquadratura, il pensiero che c’è dietro ogni scatto non cambia.

Oggi la fotografia non è stata uccisa dalla capacità dei cellulari di “scattare” foto perfette?

Le cose evolvono, e all’interno di queste evoluzioni si deve cercare la propria strada. A me piace guardare avanti. Io penso che si possa usare tutto contemporaneamente. Basta capire cosa si vuole fare.

Ma è la fine o no del mestiere di fotografo?

Oggi ognuno può dichi

oarare di essere un artista. Però io posso crederci o no. Sicuramente è difficile imporsi. Però questa situazione credo sia ormai nell’ordine delle cose. Non riesco a pensare che si possa o si debba tornare indietro. Dobbiamo pensare, noi fotografi, di porci diversamente per lavorare e vivere. E’ prioritario puntare sempre alla qualità e crearsi una proprio nicchia.

Spesso la fotografia è stata la più bistrattata o la meno considerata nel mondo dell’arte. Poi, con l’arrivo di grandi nomi, grandi mostre e gallerie internazionali, sembra anche a lei che la fotografia abbia fatto un passo in avanti?

Certo, la fotografia è stata finalmente sdoganata come arte. E poi c’è da dire che le nuove generazioni di fotografi hanno il know out che consente loro di superare i confini nazionali e di proporsi all’estero. Cosa che era molto più difficile 20 o 30 anni fa. Certo, al successo arriva anche chi non fa grandi cose: ci arriva magari perché si sa imporre e vendere. Ma va bene anche così.

Caso Italia: quanto contiamo nel mondo della fotografia?

In questo settore in Italia partiamo svantaggiati. Manca una cultura fotografica che dovrebbe esserci già nelle scuole. E mancando questa cultura, successivamente non hai un grande pubblico e non hai grandi collezionisti, come invece capita all’estero, penso agli Usa, alla Francia per esempio. Peccato perché, come detto, le giovani generazioni sanno connettersi benissimo con l’estero.

Chi avrebbe voluto fotografare?

Non so perché ma avrei voluto fotografare Igor Stravinskij ma generazionalmente… non mi è stato possibile. Sono anche molto gelosa della foto di Arnold Newman, in cui c’è lui appoggiato al pianoforte, perfetta. Poi c’è stato il caso di Arturo Benedetti Michelangeli: eravamo in Francia, io ero felicissima, il maestro doveva registrare suonando in una chiesa.

E come andò?

Andò male, nel senso che, come spesso lui faceva, all’improvviso disse di no e se ne andò via. Senza nemmeno fare la registrazione.

ph: Claudio Moschin