Esiste un momento in cui la vita chiede di essere riascoltata, in cui il rumore del mondo cede il passo a un richiamo più profondo.

Sophie-Yen Bretez ha risposto a quel richiamo con un gesto radicale: abbandonare una carriera nel management per abbracciare l’arte, trasformando una necessità interiore in un linguaggio visivo che interroga, sfida e commuove.

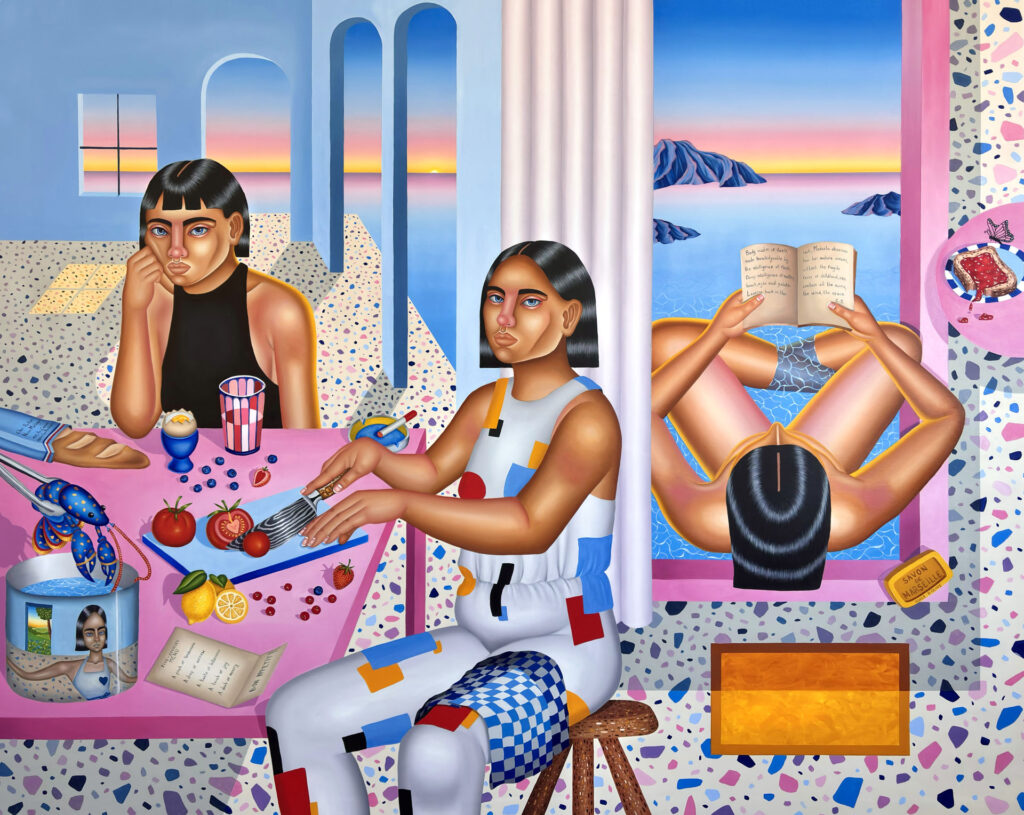

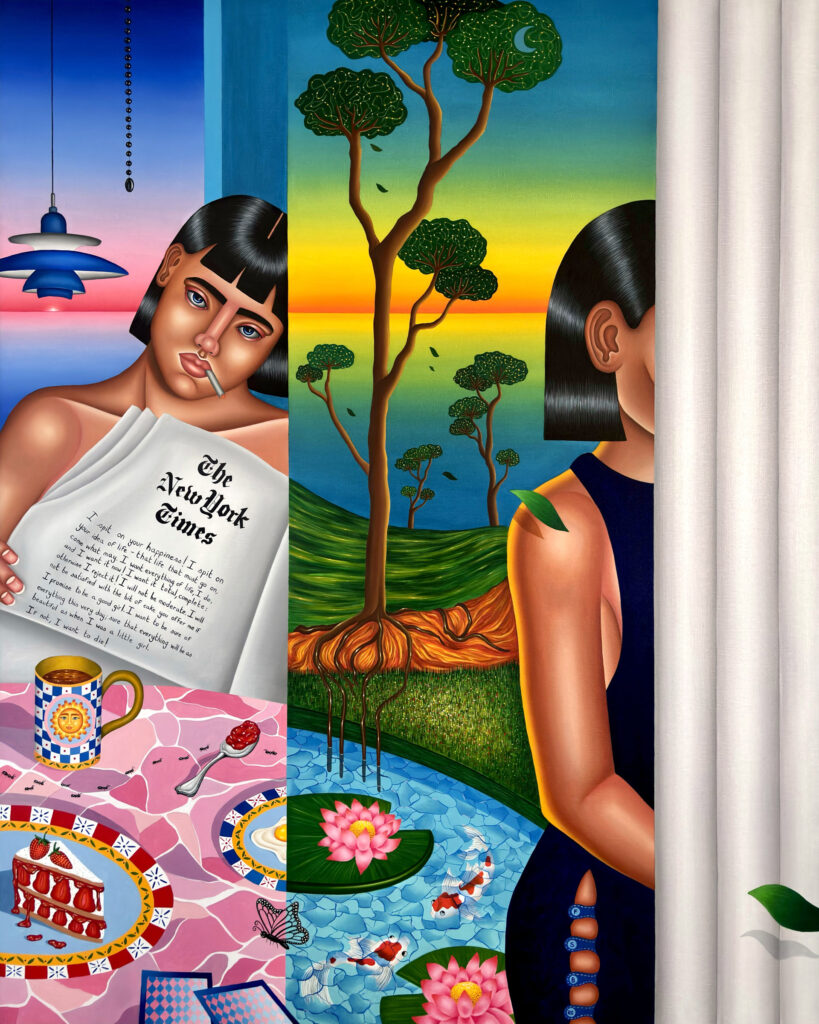

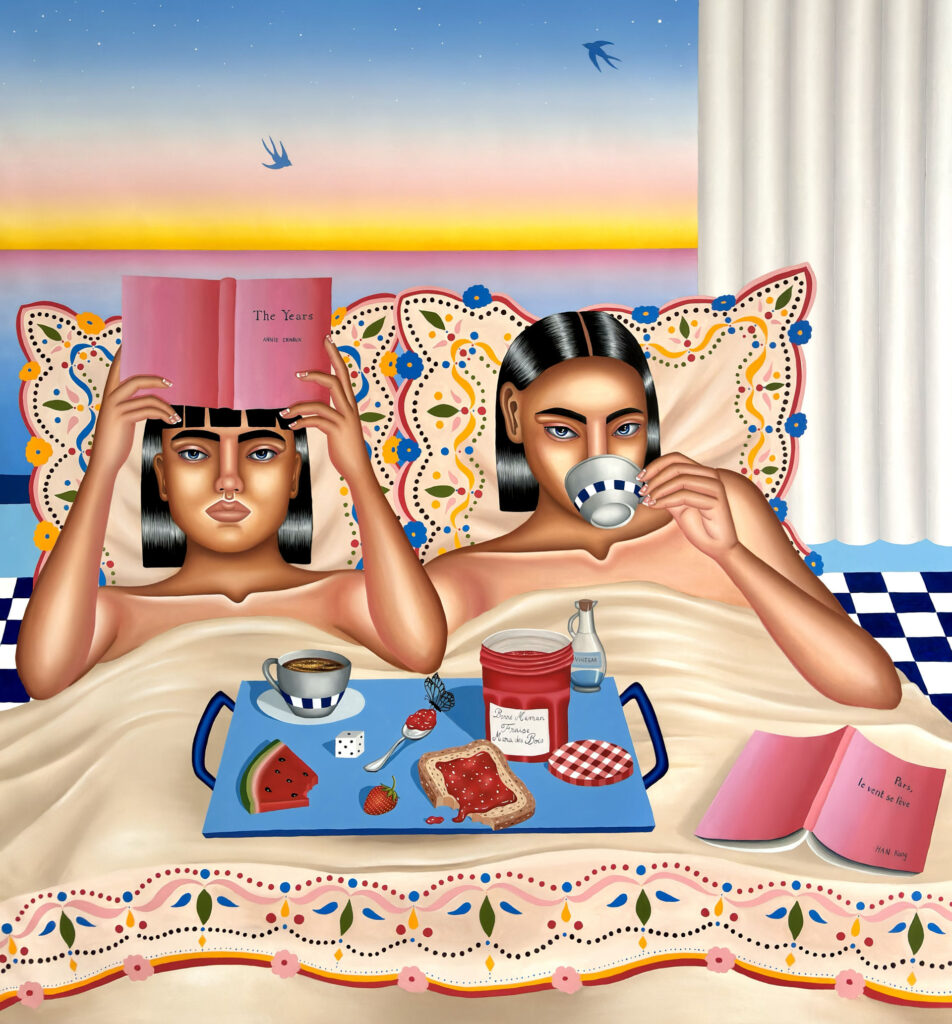

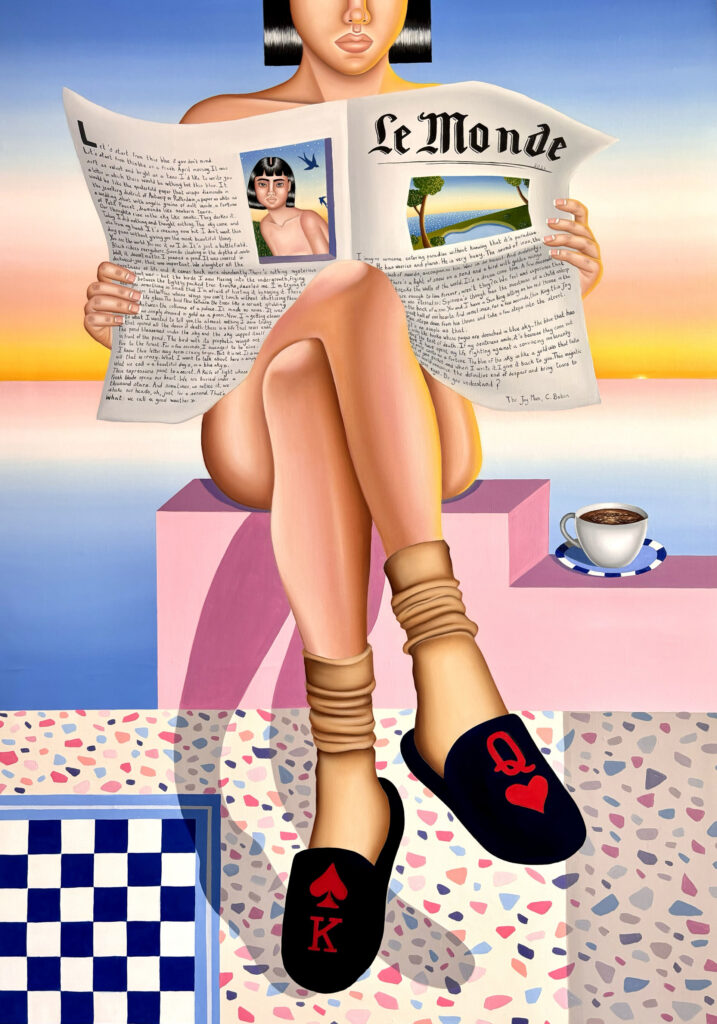

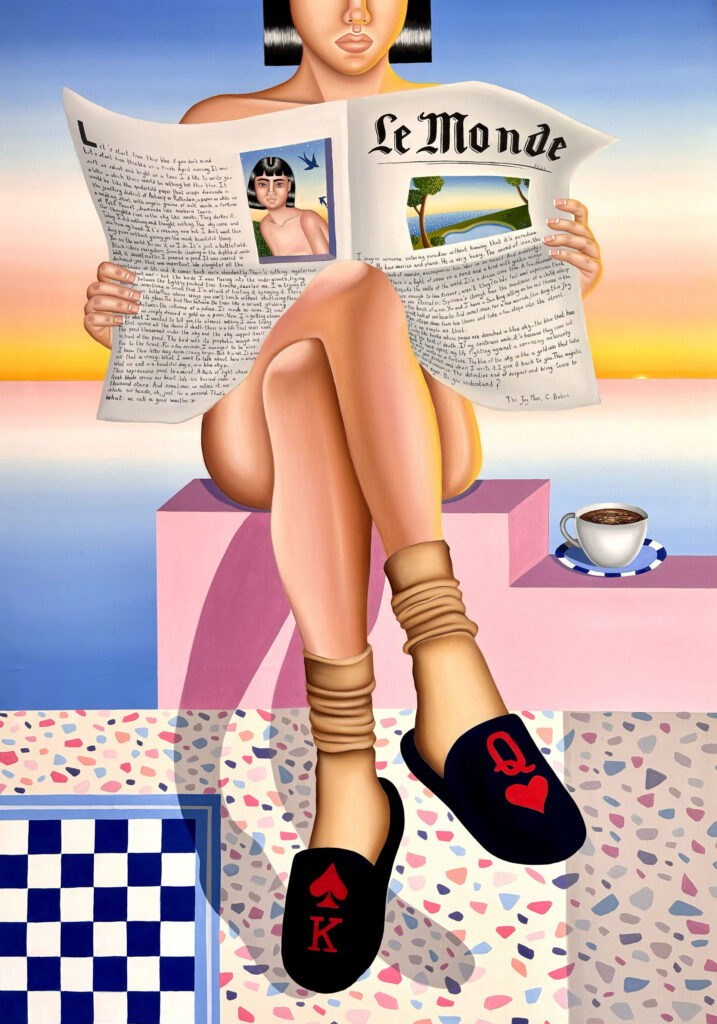

Nelle sue opere, i corpi nudi non posano, ma esistono; gli sguardi non si sottraggono, ma restituiscono la sfida del voyeurismo; gli oggetti quotidiani diventano simboli di un alfabeto emotivo cifrato. Attraverso una pittura che oscilla tra controllo e abbandono, tra figurazione e surrealismo, Bretez costruisce mondi paralleli dove la memoria si fa carne e la vulnerabilità diventa forza.

In questa intervista, l’artista franco-vietnamita ci guida attraverso il suo percorso, dalle origini tardive del suo linguaggio artistico alle prossime sfide espositive, passando per i riferimenti culturali che nutrono la sua pratica.

Con lucidità e poesia, Bretez rivela come la sua opera sia un continuo dialogo tra razionalità ed emozione, tra struttura e intuizione, tra ciò che si mostra e ciò che rimane enigma.

L’Intervista

Il tuo percorso artistico è iniziato relativamente tardi, dopo una carriera nel management. Cosa ha segnato il passaggio decisivo all’arte e in che modo questo cambiamento ha influenzato la tua visione creativa?

Il mio percorso artistico è iniziato tardi, certo, ma all’improvviso, come una necessità silenziosa e vitale. Non ho “imparato a dipingere”; la pittura si è imposta come gesto primordiale, la forma più accurata per contenere la memoria, una percezione dissociata del mondo, un linguaggio interiore alla ricerca di uno spazio in cui dispiegarsi, un linguaggio che continuo ad arricchire. Le cose si sono dispiegate con distanza, quasi organicamente, come risposta a una tensione latente: una tensione di sensibilità inespressa e di peso emotivo senza sbocco formale. Il mio non è il percorso di una vocazione precoce, ma quello di una costruzione lenta e stratificata, che sia intellettuale, politica, sensoriale o esistenziale.

Questo passaggio tardivo all’arte ha intensificato il mio rapporto con il mondo e con me stesso: non percepisco più solo ciò che è tangibile, ma anche ciò che si agita al di sotto: le tensioni psichiche, le zone ambivalenti, le emozioni sotterranee.

Il mio precedente percorso manageriale mi ha dato un forte senso della struttura, la capacità di sostenere un lavoro intenso nel tempo. Mentre la mia pratica artistica ha aperto uno spazio in cui la storia personale può circolare in modo diverso, ricomporsi attraverso frammenti e strati, in un linguaggio visivo che è in parte controllo, in parte abbandono, in parte struttura, in parte intuizione. È un modo di pensare con le mani e sentire con la testa.

Chi sono le protagoniste delle tue scene? Sono spesso figure femminili con grandi occhi azzurri e capelli neri. Sono una sorta di alter ego plurale?

In effetti, queste figure femminili sono una sorta di alter ego, ma non sono né fisse né letterali. Incarnano diversi strati psichici: la parte ferita, quella resistente, quella che osserva e quella che rimane in silenzio, tra gli altri. I loro grandi occhi azzurri, fissi e fissi, agiscono come soglie: assorbono tanto quanto interrogano. Il contrasto con i loro capelli neri acuisce la tensione tra luce e ombra, tra innocenza e lucidità, vulnerabilità e forza.

Questi personaggi non raccontano una storia lineare. Piuttosto condensano una memoria emotiva i cui corpi sono attraversati dallo sguardo, dal tempo, dalla storia. Mi permettono di dipingere non identità, ma stati di presenza. In questo senso, appartengono a me tanto quanto allo spettatore.

La nudità gioca un ruolo cruciale nella tua pittura: esprime libertà, intimità e poesia. Cosa vuoi trasmettere attraverso i corpi nudi?

La nudità nel mio lavoro è un modo per disarmare l’immagine. Non è né spettacolare né sessualizzata, ma piuttosto spoglia, frontale, quasi silenziosa, a volte fragile, a volte poetica. Parla di una sorta di verità cruda, spogliata di protezione simbolica, di status sociale, di costume. Diventa uno spazio di intimità radicale, dove finalmente si può sentire senza dover recitare.

Questi corpi non posano né sono lì per compiacere, semplicemente esistono e si ergono, tutto qui. Portano con sé memoria, storie radicate e tensioni interiori. Il corpo diventa così un territorio simbolico, una cartografia emotiva dove coesistono vulnerabilità e forza, desiderio e ritiro, carne e assenza.

Attraverso la nudità, esploro non solo l’esposizione fisica, ma anche quella psichica, dove la pelle diventa una superficie di proiezione, un’interfaccia tra il mondo interiore e quello esteriore. È anche un gesto profondamente politico. Voglio dire, in un mondo saturo di immagini controllate, ipersessualizzate e commercializzate, mostrare un corpo nel suo stato fragile e sensibile è un modo per rivendicarlo.

Parli spesso di “voyeurismo al contrario”: potresti raccontarci come questa strategia visiva prende forma nei tuoi dipinti e cosa cerca di sfidare?

Il “voyeurismo inverso” è un modo di spostare lo sguardo dominante. Nella storia dell’arte e più in generale nella cultura visiva, la figura femminile è stata spesso oggetto dello sguardo, cioè guardata, inquadrata, desiderata. Nei miei dipinti, sono le figure a guardare a loro volta. Fissano, scrutano. Lo spettatore non è più onnipotente, ora viene visto.

Questo rovesciamento genera una tensione a volte delicata, a volte sgradevole. Invita lo spettatore a una relazione più consapevole, in cui la passività non è più possibile. Le mie figure non si offrono; resistono, allontanano, interrompono, invitano. È un modo per invertire il patto implicito della contemplazione passiva, per ridistribuire il potere dello sguardo e aprire uno spazio in cui le immagini non vengono consumate, ma incontrate.

Le tue narrazioni criptiche sono segnate da un simbolismo quasi surrealista: un universo parallelo abitato dai tuoi protagonisti. Cosa rappresentano gli oggetti e le situazioni che dipingi?

Direi che i miei dipinti sono composti da metafore visive, frammenti emotivi. Evocano temi universali come la perdita, la gioia, il dolore, il desiderio, la contingenza, il silenzio, la memoria frammentata, la sopravvivenza di ciò che non può essere espresso, pur rimanendo profondamente personali. Gli oggetti non mirano a essere decodificati immediatamente, ma piuttosto a suscitare qualcosa come un’emozione o una domanda. Formano un alfabeto autobiografico, un linguaggio criptico fatto di ricordi ricomposti e sensazioni incapsulate.

Ogni elemento è scelto, ritualizzato: una tazza, uno specchio, un pesce rosso, una foglia… Sono indizi, ma mai spiegazioni. L’insieme diventa una narrazione enigmatica, dislocata, proprio come i ricordi di un’infanzia dispersa, di un’identità frammentata, di esili intimi…

Le scene che dipingo sono molto organizzate. Spesso ci sono luoghi quotidiani – la cucina, il bagno, un tavolo – ma lì non accade nulla di concreto. I gesti sono fissi, così come i corpi. Uso il colore con grande precisione, a volte persino in modo eccessivo, come per anestetizzare un eccesso.

C’è qualcosa di violento in questa estetica così fluida, a suo modo.Mi piace creare mondi paralleli dove la realtà si fonde con l’immaginario, dove il banale diventa strano o poetico, dove ogni dettaglio ha un peso emotivo o narrativo ed è trattato con tenerezza e una sorta di precisione chirurgica. Sono sogni ad occhi aperti che invitano l’osservatore a un’interpretazione soggettiva della realtà. Questo simbolismo nutre la poesia del mio lavoro e invita ad andare oltre le apparenze e a raggiungere l’invisibile. Così, ogni elemento è più di ciò che mostra. Ciò che mi interessa nella pittura non è necessariamente raccontare una storia o rappresentare direttamente un’emozione. Ciò che cerco è un equilibrio instabile: tra controllo e traboccamento, tra bellezza apparente e ciò che nasconde.

Direi che la mia pittura è una sorta di eterotopia intima, uno spazio-tempo fuori dal mondo ma profondamente radicato nella realtà vissuta; una cartografia del corpo colpito. Secondo Michel Foucault, il concetto di eterotopia si riferisce ai luoghi in cui la società proietta ciò che non vuole vedere: i margini, gli esili, il dolore silenzioso e così via. Do forma a questi “luoghi altri” che esistono solo per una loro logica sensibile, abitati da forze contraddittorie: desiderio e paura, bellezza e perdita, sopravvivenza e gioia, giorno e notte.

Dipingo per sperimentare ciò che non è stato possibile vivere, per dare forma a un ricordo privo di una narrazione stabile. Ciò che cerco non è una spiegazione: è la presenza.

A proposito, sto lavorando alla mia prossima mostra personale, che si terrà a Dubai nel nuovo spazio di JD Malat Gallery, e si svolgerà entro fine anno. In questa prossima mostra personale, continuo la mia ricerca sulla poetica dello spazio, ma introducendo una dimensione temporale più esplicita.

Mentre i miei lavori precedenti esploravano principalmente gli spazi interiori come estensioni dell’identità, questo nuovo corpus di opere infonde la presenza della durata, di ciò che è stato e di ciò che non esiste più. La temporalità è frammentata, sensibile, mai lineare. Passa attraverso oggetti dimenticati, composizione, texture… Non è più solo una questione di spazio abitato, ma di tempo che persiste nelle e attraverso le forme.

C’è un’opera a cui ti senti particolarmente legato, come se fosse una sorta di autoritratto ideale?

Ci sono diverse opere con cui mi sento in sintonia: alcune molto vecchie, da cui non sono mai riuscita a staccarmi, fungono da testimoni di mutamenti interiori in cui sento emergere un linguaggio, una tensione tra svelamento e protezione. Al contrario, le più recenti – da cui ho imparato a lasciar andare – parlano anche di una pratica in evoluzione, del movimento tra attaccamento e separazione, di cosa significhi creare a partire da un luogo intimo, pur accettando che un’opera finirà per vivere altrove.

L’ultima opera a cui mi sento legato, ad esempio, è un autoritratto astratto più radicale, frontale e, direi, più silenziosamente violento, che ho realizzato per una mostra alla JD Malat Gallery di Londra. In esso parlo di una struttura psichica fratturata, del passare del tempo e del suo peso. Ora è nelle mani di un collezionista, e ne sono felice.

Qual è la tua routine lavorativa? Hai dei rituali personali dentro e fuori dallo studio? Come si manifestano per te?

La mia routine è rigorosa e organica. Di solito inizio la giornata con un giro in bicicletta fino allo studio, indipendentemente dal meteo. Questo rituale mi aiuta a schiarire la mente e a prepararmi mentalmente alle lunghe ore di creazione che mi aspettano. Una volta in studio, la musica è onnipresente. Modella l’atmosfera e favorisce una profonda concentrazione.

Le mie giornate di lavoro sono lunghe e intense, scandite da una breve ma sacra pausa caffè. La sera (spesso tardi) mi rilasso con venti minuti di silenzio su una terrazza, osservando la vita parigina che scorre. Questi rituali mi danno stabilità. Equilibrano disciplina e dedizione, entrambi essenziali per il mio processo creativo. La routine lavorativa di un artista è una vita molto disciplinata e solitaria.

Il filosofo Hume sosteneva che la bellezza non è una qualità intrinseca delle cose, ma esiste solo nella mente di chi la contempla. Pensi che anche l’arte sia una percezione soggettiva?

Credo profondamente che la bellezza sia un’esperienza umana, radicata nella soggettività di ogni individuo. Ciò che troviamo bello è inscindibile dalla nostra storia personale, dalle nostre emozioni, dalla nostra sensibilità e dai nostri pregiudizi. L’esperienza estetica, per me, è una sorta di incontro, una tensione silenziosa tra l’opera e l’osservatore. Certe forme, gesti o colori possono innescare qualcosa in noi senza necessariamente passare attraverso il linguaggio.

Ciò che disse David Hume mi risuona, perché afferma la bellezza come qualcosa di vivo e intimo. Ma concordo anche con Kant, il quale suggerì che alcune esperienze estetiche suscitano una sorta di consenso condiviso, un’universalità percepita, pur derivando dalla percezione personale.

Tuttavia, questo senso di universalità è sempre plasmato dal contesto. La bellezza non è mai neutrale. È anche una costruzione culturale e sociale, plasmata da epoche, norme, istituzioni e strutture di potere. Il mondo dell’arte non fa eccezione. Ciò che celebriamo come “bello”, ciò che viene esposto, collezionato o canonizzato, riflette sistemi che spesso oggettificano e codificano certi gusti, marginalizzandone altri.

Ecco perché, per me, la bellezza esiste su due livelli complementari: è sia un’esperienza intima, quasi sacra – ciò che Simone Weil ha catturato così splendidamente quando ha scritto: “La bellezza cattura la carne per ottenere il permesso di passare all’anima” – sia un oggetto sociale, incastonato in codici e gerarchie. Questa dualità permea profondamente la mia pratica. La percepisco quando dipingo corpi nudi che possono essere interpretati come vulnerabili, poetici, sensuali… ma anche come figure inevitabilmente plasmate da convenzioni visive e norme del desiderio.

Penso spesso anche al punctum di Roland Barthes, quel piccolo dettaglio in un’immagine che ci “ferisce” e sfugge all’interpretazione. È questo che cerco di raggiungere nel mio lavoro: non la bellezza che si dichiara, ma la bellezza che accade, quasi suo malgrado.

Un artista dovrebbe prendere posizione ed esprimere le proprie idee attraverso la propria opera?

Per me, creare è già prendere posizione. Anche senza un discorso esplicito, ogni opera d’arte è plasmata da scelte: di forma, soggetto, silenzio o coinvolgimento. Anche ciò che non viene detto ha un peso politico.

Non credo che un artista abbia bisogno di illustrare una tesi, ma ogni creazione sincera esprime una visione del mondo, consapevolmente o meno. È plasmata dalla storia personale, dai pregiudizi culturali e dalle tensioni sociali. Spesso è l’inconscio a parlare più forte dell’intenzione iniziale ed è lì che l’opera prende vita e diventa imprevedibile.

L’arte è uno spazio di libertà, ma questa libertà non è mai neutrale: è situata, attraversata, attiva, socialmente condizionata. In sostanza, prendere posizione significa già esistere come artista. Significa osare rendere visibile ciò che non ha ancora nome, forma, luogo!

Se dovessi scegliere tre parole chiave per definire la tua arte, quali sarebbero?

Sceglierei: intimità, potere, enigma. Queste tre parole condensano i pilastri fondamentali del mio approccio: una profonda esplorazione della vulnerabilità, un’innegabile forza interiore e un mistero che lascia spazio all’interpretazione.

Se le tue opere avessero una colonna sonora, quale canzone sceglieresti?

Sceglierei : « Ce matin-là » degli Air, per la sua atmosfera dolce e contemplativa con un pizzico di malinconia o « Wildfires » dei SAULT, o ancora « Work » di Charlotte Day Wilson, che incarnano la resistenza, una sensualità grave e una forma di quieta dignità.

Hai avuto dei mentori? Chi sono i tuoi riferimenti artistici?

Non ho avuto dei veri e propri mentori, ma traggo grande ispirazione da riferimenti artistici e letterari che accompagnano e ispirano costantemente il mio processo creativo.

Dal punto di vista artistico, quest’anno mi sento vicino a David Hockney, Louise Bourgeois, Tom Wesselmann, Georgia O’Keeffe, Max Pechstein, René Magritte, Alexander Calder, il Doganiere Rousseau, Giorgio de Chirico e Balthus. Ognuno di loro, a modo suo, esplora il colore, la rappresentazione del corpo, la memoria, l’intimità e il sogno, pur mantenendo una forte libertà formale ed emotiva che mi ispira profondamente.

Mi sento anche in sintonia con alcune pratiche contemporanee, come quelle di Hayv Kahraman o Otobong Nkanga, che esplorano il corpo come archivio, luogo di proiezione e spazio di tensioni simboliche. Il loro lavoro mi parla attraverso la sua carica poetica e politica.

Inoltre, un artista che mi ha particolarmente colpito di recente è Tadao Ando, in particolare il suo desiderio di “astrarre la natura”. Per lui, non si tratta di riprodurre letteralmente acqua, luce o vento, ma di trasformarli attraverso forme geometriche, raffinate, quasi spirituali. La sua architettura non imita la natura, ma piuttosto la rivela in modo diverso, creando spazi dove materia e vuoto invitano a un’esperienza interiore. Questo approccio risuona anche con il mio lavoro, dove ora cerco anche di andare oltre la narrazione esplicita per evocare un’intimità astratta, un simbolismo che trascende il visibile.

Sul versante letterario, quest’anno:

Christian Bobin mi accompagna ancora con la sua attenzione al minuscolo.

Albert Camus (il mio più grande amore) per la sua lucida tenerezza.

Marguerite Duras per la sua capacità di abitare il silenzio e l’indicibile.

Cécile Coulon per il modo in cui scrive il corpo e la memoria contemporanea.

Direi che le mie influenze sono mobili e plurali, cambiano con il tempo, le letture e gli shock. Sono forme di compagnia interiore che alimentano la mia ricerca della forma giusta.

C’è un desiderio artistico che non hai ancora realizzato?

Sì, diverse. Voglio esplorare la tensione tra astrazione e figurazione, avventurarmi in formati monumentali, confrontare i miei gesti con la scala di uno spazio.

Anche i tessuti e la scultura mi attraggono per il loro rapporto diretto con il corpo, il peso e la materia. Ho anche un progetto per una raccolta di testi, che sarebbe un’estensione del dipinto, uno spazio per una scrittura frammentaria che esprimesse l’indicibile in modo diverso.

Ma, indipendentemente dal mezzo utilizzato, il mio intento rimane lo stesso: rendere percepibile l’indicibile attraverso una forte esperienza estetica che coinvolga il corpo, la memoria e l’emozione.

Tutto questo, ne sono certo, prima o poi prenderà vita. Ma andiamo con ordine!

C’è un desiderio che realizzerò con la mia nuova personale. Non posso dire di più, ma non vedo l’ora di svelarlo! Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare JD Malat per averlo reso possibile.

Se visitassi il tuo studio, cosa troverei? Dipinti, libri, piante, tecnologia, dischi…?

Il mio studio è soprattutto uno spazio di lavoro pragmatico. È un luogo semplice e funzionale, progettato per sostenere la resistenza fisica e mentale che la mia attività richiede. Non troverete un arredamento glamour o una libreria curata nei minimi dettagli.

È uno spazio dedicato alla produzione, costruito attorno al comfort fisico e alla concentrazione mentale durante le lunghe sessioni creative. È pieno di strumenti, materiali, cibo e, soprattutto, una grande scorta di caffè. È vivace, a volte un po’ caotico, lontano dagli atelier immacolati e attenti al design che si vedono sulle riviste.

Il mio spazio d’ispirazione, tuttavia, è a casa, dove libri, dischi, piante e oggetti personali e di design alimentano il mio pensiero e la mia immaginazione. Direi che il mio studio è il mio corpo e la mia casa è la mia mente.

Hai mai esposto in Italia? Ti piacerebbe? E che tipo di rapporto hai con l’Italia?

L’Italia ha nutrito la mia immaginazione fin da giovanissima, attraverso i miti classici, i maestri del Rinascimento, l’estetica barocca e la luce mediterranea. Ho studiato latino per anni e visitato Firenze, Roma, Venezia… Per me, l’Italia incarna una bellezza viva, sensuale, intellettuale e spirituale allo stesso tempo.

Esporre lì sarebbe una preziosa opportunità di dialogare con questa tradizione millenaria, apportando al contempo la mia visione contemporanea e personale, che ha preso forma fin dall’infanzia.

Ti senti più attratto dalla razionalità o dalle emozioni?

Oscillo costantemente tra i due. La razionalità mi aiuta a strutturare le mie idee, le mie composizioni, la mia disciplina. Ma le emozioni – soprattutto l’ambivalenza – danno corpo a tutto ciò che faccio.

Spesso provo qualcosa e poi ho bisogno di analizzarla per capire se posso fidarmi. Al contrario, se le cose diventano troppo rigide, troppo mentali, cerco la breccia, il luogo in cui l’emozione può reintrodurre il vivente.

Non cerco l’equilibrio perfetto, ma la precisione nella tensione. Ed è quella tensione che mi spinge a creare.

C’è un sentimento trainante, spesso sottovalutato, che per me collega emozione e razionalità: è il dubbio. Non un dubbio paralizzante, ma il dubbio come emozione attiva che interroga, mette in moto e ci spinge ad andare oltre. Un dubbio vivo e fertile che richiede una risposta non nella certezza, ma nella formulazione di un “come”. Ecco a cosa serve la razionalità: non a decidere, ma ad approfondire la questione.

Cosa ne pensi dell’intelligenza artificiale applicata all’arte? L’abilità tecnica può superare la creatività?

L’intelligenza artificiale è uno strumento affascinante che apre nuove prospettive. Ma per me la creatività rimane profondamente umana, ancorata all’esperienza vissuta, a un percorso personale, a una sensibilità unica, a un rapporto sensoriale con il mondo.

L’abilità tecnica è importante come una base, ma da sola non può produrre un’opera che risuoni emotivamente. La creatività implica un’anima, imperfezioni, contraddizioni e una storia che nessun algoritmo, per quanto raffinato, può replicare.

L’intelligenza artificiale può assistere, sorprendere, provocare, ma non può sostituire il respiro umano che anima la creazione: i suoi dubbi, la sua ambivalenza, la sua fragilità.

Quando è stata l’ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta? E, soprattutto, cos’era?

Da poco ho iniziato a lavorare con degli assistenti. È un’esperienza nuova per me: imparare a trasmettere un gesto, un approccio, una conoscenza del colore e della materia.

È un’esperienza inaspettata che mi costringe a esprimere a parole ciò che, fino ad ora, passava solo attraverso il corpo. È allo stesso tempo un sollievo (non dover più portare tutto da sola) e una sfida: come preservare l’intimità del gesto pur condividendolo?

Cosa fa battere più forte il tuo cuore?

Ciò che mi commuove di più sono i momenti di riconnessione con me stessa, con il mondo, con un’opera d’arte. Quando un dipinto finito rivela qualcosa che ancora non sapevo di me. Quando una nuova persona scuote dolcemente l’anima. Quando un ricordo d’infanzia riaffiora all’improvviso attraverso la luce, il profumo o il vento. L’azzurro intenso del cielo. Il ritmo delle onde che vanno e vengono.

Il mio cuore può battere forte, rallentare o assumere un tono malinconico, ma è sempre accompagnato da una gioia profonda, da un’intensità vibrante che nutre sia il mio lavoro che la mia vita.

Quando i piaceri fugaci si trasformano in vera gioia, il nostro rapporto con il mondo cambia. Non è più solo una successione di momenti piacevoli, ma un’esperienza metafisica. Come se ogni momento portasse con sé una nuova intensità, una maggiore presenza e un rinnovato senso di meraviglia, trasformando sia il modo in cui vediamo il mondo sia il nostro essere.

In definitiva, ciò che mi fa battere più forte il cuore è la straordinaria banalità della vita: quando è permeata di attenzione, precisione e desiderio, in breve, della spinta vitale.

Le Opere

L’artista

Sophie-Yen Bretez (nata nel 1994 in Vietnam) è un’artista emergente autodidatta, attualmente vive e lavora a Parigi. Trasferitasi in giovane età in Francia, ha sviluppato una ricca fusione di influenze culturali che si riflette nella sua pratica artistica poliedrica. Dopo aver conseguito un Master presso la Grande École di Neoma Business School nel 2018, Bretez ha ricoperto diverse posizioni manageriali a Parigi, prima di decidere, nel 2021, di dedicarsi completamente alla sua passione per l’arte.

L’opera di Bretez presenta una fusione tematica tra autobiografia e identità narrativa, caratterizzata da una cifra stilistica onirica, vicina al surrealismo figurativo, e da una raffinata capacità di rappresentare stati emotivi complessi. Concentrandosi sulla possibilità di riflettere la condizione umana in un processo di guarigione, le sue opere includono spesso una linea d’orizzonte luminosa. Rappresentando i suoi personaggi in spazi semi-aperti, con albe o tramonti sullo sfondo, Bretez sfuma i confini di quello spazio ‘sicuro’ che ciascuno si costruisce nei momenti di fragilità, evidenziando così l’ambivalenza dell’esistenza e l’ambiguità della condizione umana.

Bretez si confronta inoltre con la questione dello sguardo maschile tradizionale. Attraverso un uso deliberato del voyeurismo inverso e la nudità evidente delle sue figure, mette in discussione il nostro rapporto con il corpo femminile nudo. Le donne nei suoi dipinti, fiere e imperturbabili, fissano lo spettatore con uno sguardo diretto, stabilendo una distanza e affermando, al contempo, la propria autonomia: non sono oggetti disponibili, ma soggetti che rivendicano il controllo del proprio corpo.

Narratrice naturale, Bretez inizia ogni dipinto con una poesia legata a un ricordo. Le sue opere prendono il titolo da queste poesie spontanee e istintive, aggiungendo un ulteriore livello di dialogo tra il lavoro, l’osservatore e l’artista stessa. Con le sue narrazioni dense e stratificate, Bretez mira ad amplificare una riflessione più ampia su temi politici, sociali, filosofici ed esistenziali, in un continuo equilibrio tra intimo e universale.