Fino al 3 maggio 2026, le Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino accolgono “Orazio Gentileschi. Un pittore in viaggio”, la più ampia rassegna mai dedicata in città al grande artista pisano del Seicento.

Curata da Annamaria Bava e Gelsomina Spione e organizzata insieme ad Arthemisia, la mostra riunisce oltre quaranta opere provenienti da musei e collezioni internazionali – dal Louvre al Prado, dagli Uffizi alla Galleria Nazionale delle Marche – restituendo la parabola completa di un pittore che fu celebrato al pari di Caravaggio, Rubens e Van Dyck.

IL PERCORSO ESPOSITIVO

Il percorso, pensato come un atlante visivo delle sue migrazioni artistiche, segue Gentileschi da Roma a Genova, da Fabriano a Torino, fino alle corti europee di Parigi e Londra. Un viaggio che riflette non solo l’evoluzione di un linguaggio pittorico capace di mutare dall’eleganza tardo-manierista al naturalismo caravaggesco, fino a un lirismo cromatico di straordinaria finezza, ma anche la sua abilità nel dialogare con committenze illustri e contesti culturali sempre diversi.

Fulcro della mostra è la monumentale Annunciazione giunta a Torino nel 1623 per Carlo Emanuele I di Savoia, oggi conservata alla Galleria Sabauda: un’opera cardine che sintetizza l’ambizione, il virtuosismo tecnico e la rara sensibilità luministica di Gentileschi. Attorno a essa, la rassegna intreccia incontri e influenze – da Baglione a Guido Reni, da Simon Vouet a Van Dyck, fino al rapporto cruciale con la figlia Artemisia – restituendo il ritratto complesso di un maestro inquieto, capace di reinventarsi in ogni approdo.

LE SEZIONI

Come in un viaggio, la mostra conduce il visitatore attraverso le tappe principali della vita e dell’opera del maestro: luce, grazia e colore sono le qualità che definiscono l’arte di Orazio Gentileschi, pittore di straordinaria raffinatezza, troppo a lungo oscurato dalla fama della celebre figlia Artemisia.

La mostra intende restituirgli il ruolo di protagonista della pittura europea del Seicento, celebrando la modernità, la sensibilità e l’universalità di un artista che fu, a pieno titolo, una vera star del suo tempo.

Prima sezione – Gli esordi di Orazio Gentileschi: tra Pisa e Roma

L’esposizione si apre con gli esordi di Orazio Gentileschi, avvenuti a Roma, in una città che, dopo le devastazioni del Sacco del 1527, si era imposta progressivamente come capitale della cristianità e centro propulsore della cultura figurativa.

È qui che Orazio – al secolo Orazio Lomi – si trasferisce dalla natìa Pisa, presso uno zio capitano delle guardie di Castel Sant’Angelo, da cui assume il cognome Gentileschi. Nella capitale pontificia l’artista toscano viene coinvolto come frescante nei grandi cantieri papali della Controriforma.

Allo scadere del Cinquecento si colloca la Madonna con il Bambino e Santi, una delle prime sue tele note, oggi conservata alla Fondazione Palazzo Blu di Pisa, che rivela nel disegno elegante e nella calibrata disposizione delle figure, l’influenza dei modelli toscani e romani, ma nella quale inizia a distinguersi una diversa attenzione al dato naturale e alla resa luminosa, anticipando quella sensibilità chiaroscurale che lo avrebbe avvicinato al linguaggio di Caravaggio.

Seconda sezione – Tra Maniera e Natura

I primissimi anni del Seicento segnano una svolta decisiva e un cambio di registro sorprendente nel percorso artistico di Orazio Gentileschi: alla compostezza tardo-manierista dei suoi esordi si sostituisce via via un linguaggio più diretto e naturalistico, maturato nel confronto con Caravaggio e con l’ambiente dei suoi seguaci.

Il naturalismo caravaggesco si innesta così sulla solida tradizione disegnativa fiorentina, dando origine a uno stile originale, raffinato e luminoso. Testimonianza eloquente di tale trasformazione è la grande pala con la Madonna in gloria e la Santissima Trinità, realizzata per la chiesa di Santa Maria al Monte dei Cappuccini a Torino, ma anche il Battesimo di Cristo per la chiesa di Santa Maria della Pace a Roma, o ancora la tela con Cristo benedicente di collezione privata, qui presentata per la prima volta.

Terza sezione – Il processo del 1603: Orazio Gentileschi e Caravaggio vs Baglione

La mostra non si limita a seguire lo sviluppo figurativo di Gentileschi, ma si sofferma anche ad analizzare l’ambiente artistico in cui si trovava a operare; un ambito dove collaborazioni, rivalità e scambi stilistici intrecciavano le vicende di pittori di diversa formazione.

Emblematico, a tal proposito, è l’episodio del processo per diffamazione intentato nel 1603 dal pittore romano Giovanni Baglione contro Caravaggio, in cui furono coinvolti quali sostenitori del Merisi anche Orazio e altri pittori.

Chiamato a deporre, Gentileschi rivela la frequentazione con Caravaggio, documentata anche dallo scambio di oggetti utili al mestiere: egli racconta, infatti, di aver prestato al collega un paio di ali di scena e un saio francescano da utilizzare come modello nei propri dipinti; dettaglio che rivela un rapporto non solo personale, ma anche di tipo professionale.

Proprio la rappresentazione di san Francesco d’Assisi, soggetto trattato più volte dal Merisi, risulta uno degli esempi più eloquenti per osservare questo avvicinamento di Orazio al naturalismo caravaggesco, esemplificato in mostra da tre versioni che raffigurano il santo realizzate nei primi anni del Seicento, provenienti dal Museo del Prado, da Palazzo Barberini e da collezione privata.

Quarta sezione – L’eleganza del vero

L’esposizione prosegue con la tela raffigurante San Michele e il diavolo, conservata nella chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore a Farnese (VT), dove l’eleganza della veste dell’arcangelo e il richiamo ai modelli dell’antico, convivono con una luce di ascendenza caravaggesca, dando vita a una composizione sospesa tra la maniera e il vero. Sono gli stessi anni in cui anche Guido Reni si confronta con le novità portate da Caravaggio, come mostra il Martirio di santa Caterina d’Alessandria (Albenga, Museo Diocesano), dove il pittore bolognese propone una lettura riveduta e corretta del naturalismo del Merisi, di indirizzo classicista, a cui Gentileschi potrebbe aver guardato con interesse.

Quinta sezione – Intorno al 1612: il processo e le commissioni romane di Orazio Gentileschi

Il 1612 fu un anno cruciale per la vita di Orazio Gentileschi e per la comunità artistica romana, che venne scossa dal processo intentato proprio dal maestro pisano nei confronti del collega Agostino Tassi, accusato di aver violentato la giovane figlia Artemisia. Furono mesi trascorsi tra interrogatori, deposizioni e umiliazioni inflitte alla vittima, che rivelano non solo la drammaticità della vicenda familiare, ma anche le dinamiche del mondo artistico romano dell’epoca. Le testimonianze del processo offrono uno spaccato prezioso del modo di operare all’interno delle botteghe nella Roma dei primi decenni del Seicento, confermando quanto Orazio fosse pienamente inserito nel tessuto sociale e professionale della città.

Questo periodo fu, tuttavia, di grande intensità creativa per il pittore toscano, impegnato tra il 1611 e il 1612, proprio in collaborazione con Agostino Tassi, al Palazzo del Quirinale, nel Casino Borghese e nella realizzazione di uno dei suoi capolavori più noti, il David con la testa di Golia della Galleria Spada di Roma, che raffigura il giovane David nel momento immediatamente successivo all’uccisione di Golia. L’opera fornisce l’occasione per Gentileschi di confrontarsi con un tema prettamente caravaggesco, studiando l’anatomia di un corpo seminudo ambientato in un paesaggio reso con una scioltezza di tocco di derivazione veneziana.

Sesta sezione – Artemisia tra Firenze, Roma e Napoli

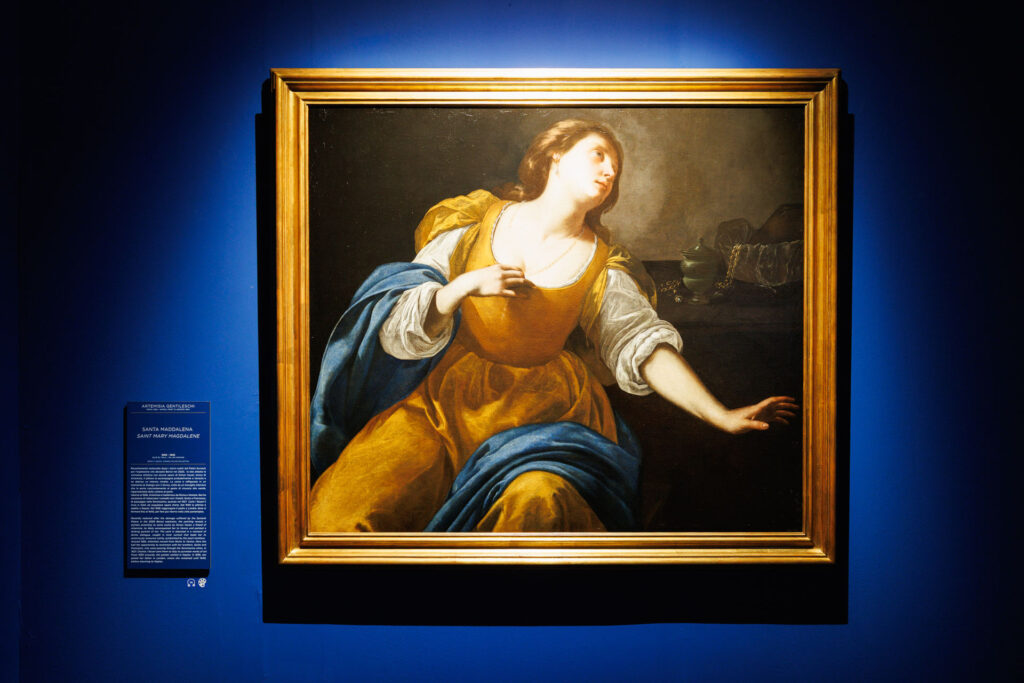

Il percorso espositivo rende omaggio anche ad Artemisia Gentileschi, raffinata artista della quale sono presentate tre opere: la Conversione di santa Maria Maddalena di Palazzo Pitti, caratterizzata da un’espressione intensa del volto della santa – nel quale si pensa di riconoscere il suo autoritratto – e da un’attenzione all’effetto chiaroscurale che accentua la drammaticità del momento, il Ritratto di condottiero dalle Collezioni comunali d’Arte di Palazzo d’Accursio a Bologna e la Santa Maddalena di collezione privata; opere che testimoniano, parallelamente al percorso del padre, l’evoluzione del linguaggio della pittrice negli anni Venti e Trenta del Seicento, quando si sposta tra Roma, Venezia e Napoli prima di raggiungere Orazio a Londra.

Settima sezione – Gentileschi tra Roma, le Marche, Genova e Torino (1613-1625)

La rassegna continua seguendo i viaggi di Orazio Gentileschi che, tra il 1613 e il 1625, soggiorna tra Roma, Fabriano e Genova. Del periodo marchigiano vengono presentate la Visione di santa Francesca Romana della Galleria Nazionale delle Marche di Urbino e la Santa Cecilia della Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia. Entrambe le opere precedono di poco il trasferimento di Orazio a Genova nel 1621, dove la sua pittura assumerà caratteri di eleganza aristocratica, riconoscibili nell’Annunciazione della Galleria Sabauda, inviata a Torino nel 1623 come dono al duca Carlo Emanuele I e qui per la prima volta in dialogo con il dipinto di analogo soggetto della chiesa di San Siro a Genova, realizzato nel giro degli stessi anni. Dal confronto tra le due Annunciazioni emerge anche l’abilità di Gentileschi di rielaborare le sue invenzioni di maggiore successo, come attesta il Davide con la testa di Golia della Galleria Nazionale delle Marche, un tema su cui Orazio si eserciterà più volte durante la sua carriera.

Ottava sezione – Incontri genovesi

Gentileschi raggiunge Genova su invito del giovane patrizio Gio. Antonio Sauli; qui lavora per numerose famiglie del patriziato cittadino, ottenendo un successo immediato che si riflette anche nella fortuna di soggetti molto richiesti, come dimostra Giuditta e Abra con la testa di Oloferne dei Musei Vaticani. Le opere raccolte in questa sezione evocano il clima di vivace scambio artistico che caratterizza Genova negli anni di permanenza del maestro toscano; nel capoluogo ligure è, ad esempio, presente Simon Vouet, che condivide con Gentileschi una interpretazione del naturalismo caravaggesco di sensibile e raffinata eleganza cromatica e sentimentale.

Nona sezione – Il soggiorno parigino

Nella primavera del 1625 Gentileschi lascia la Superba per dirigersi verso la Francia, chiamato dalla regina madre Maria de’ Medici. Nell’anno trascorso a Parigi, il pittore toscano si inserisce in un contesto di grande fermento culturale. Del soggiorno parigino di Gentileschi rimane come unica opera certa la tela con La Felicità Pubblica che trionfa sui pericoli, oggi conservata al Louvre, che evidenzia l’abilità dell’artista nel trattare temi allegorici con una luce morbida e una resa dettagliata dei tessuti.

La permanenza a Parigi di Orazio coincide, nel mese di maggio del 1625, con l’arrivo del duca di Buckingham, George Villiers, potente favorito di Carlo I d’Inghilterra che lo invita a raggiungerlo a Londra, dove il pittore arriva nel 1626, quasi sessantatreenne.

Decima sezione – Alla corte di Carlo I d’Inghilterra

Nella capitale inglese Gentileschi incontra Antoon van Dyck, nominato pittore di corte con privilegi eccezionali, del quale viene esposto il magnifico ritratto de I tre figli maggiori di Carlo I d’Inghilterra della Galleria Sabauda. Lo stile luminoso e raffinato del maestro fiammingo esercita una profonda influenza sull’ambiente inglese e sullo stesso Gentileschi, con cui intrattiene rapporti di amicizia, attestati dal celebre ritratto disegnato dallo stesso Van Dyck, ora al British Museum.

Nella corte britannica la pittura di Orazio si fa più chiara e preziosa, attenta ai valori dell’eleganza e alla grazia compositiva. Ne è esempio il Ritrovamento di Mosè del Museo del Prado, per la prima volta esposto in Italia, vertice della tarda maturità, inviato nel 1633 come dono al re cattolico Filippo IV di Spagna, nel tentativo di ottenere il suo favore e di facilitare il ritorno in patria, presso il granduca di Toscana. Il pittore rimase tuttavia a Londra fino alla morte, avvenuta il 7 febbraio 1639.

EXHIBITION VIEW

INFO

ORAZIO GENTILESCHI. Un pittore in viaggio

Musei Reali di Torino, Sale Chiablese

22 novembre 2025 – 3 maggio 2026