Mauro Galligani è un giornalista di altri tempi per stile e qualità. Non lo dico io ma lo affermano decine e decine di altri giornalisti che con lui hanno lavorato o solo lo hanno conosciuto.

È giustamente considerato uno tra i più grandi in campo internazionale, uno che ha firmato migliaia di reportage in giro per il mondo, fra guerre e rivoluzioni. Passando dall’Africa al Medioriente, Unione Sovietica all’America meridionale.

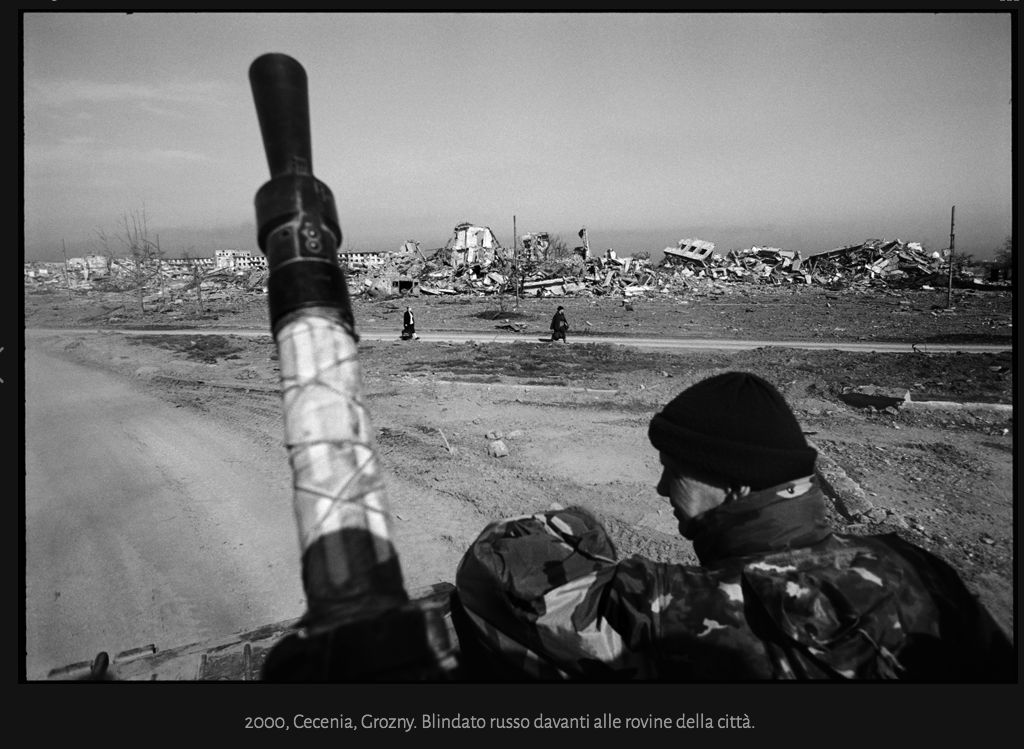

Uno pure che nel 1997 finì sequestrato in Cecenia per tre mesi e pure torturato. In realtà Mauro Galligani, toscano, classe 1940 “ben portata”, dovrebbe essere “catalogato” fra i grandissimi della fotografia: a parte le mostre e i libri già pubblicati, ora sta preparando un ultimo libro che racconterà tutta la sua storia, e c’è all’orizzonte anche una grande mostra antologica di 50 anni di “scatti”, in una grande città, di cui però (per ora) non si può dire di più.

Ci sta lavorando e quindi lo incontro nel suo studio a Milano, fra migliaia di sue immagini sparse qua e là.

Ciascuna di quelle che vedo o intravedo mi evoca subito avvenimenti storici famosi, la caduta del muro di Berlino, la guerra in Bosnia, terremoti e alluvioni, la rivoluzione in Romania, il disastro di Chernobyl (fotografato sul posto…), insomma tanti fatti narrati in un colpo come solo la potenza della fotografia sa fare.

Mauro, ma perché tu stesso ti definisci giornalista e non fotoreporter?

Perché sono un giornalista che usa l’immagine fotografica per esprimersi. Pur essendoci fotografi straordinariamente bravi, i miei modelli di riferimento vengono dal giornalismo scritto.

Ciò che voglio sottolineare è che non sono mai andato a fotografare le bellezze o i drammi del mondo per fare l’eroe o per vincere un premio fotografico.

Ho sempre cercato di svolgere il mio lavoro cogliendo fotograficamente aspetti e particolari della realtà davanti a cui mi trovavo, per dare la possibilità al lettore di rendersi conto di ciò che stava accadendo.

Cosa è stata la fotografia per te? Un lavoro ma anche una passione?

Le due cose insieme. Ho una grande passione per la mia professione di fotogiornalista. Direi che vivo per lavorare e, come diceva il grande Montanelli, ” mi pagano pure”.

Tu quando hai iniziato?

Cominciai al quotidiano milanese Il Giorno e poi passai a Epoca. Era il 1975. Ci sono rimasto fino al 1997. Nel contempo per molti anni ho collaborato con la rivista americana Life, che allora era il massimo al mondo in fatto di magazine fotografico.

Ci sono spesso foto iconiche, come per esempio il tuo famoso ritratto a Stefania Senno, la bambina di Seveso colpita dalla diossina. Ricordi quel giorno?

Nessun ricordo particolare, se non, in occasioni come quella, la constatazione della violenza di un obiettivo, anche se ha dietro un cervello e un cuore, che deve riprendere una scena per informare. Perlomeno questa è la scusa corrente.

Tu sei noto per la tua riservatezza, per non aver mai inseguito mai la gloria, nemmeno quando ti sequestrarono in Cecenia…

Non l’ho mai voluta la gloria, così come non ho mai inseguito premi, non ho mai inseguito la notorietà attraverso le mostre, e per questo le mie fotografie, nate per essere pubblicate sui giornali, non sono conservate nei musei più importanti del mondo.

Quanto ti è “pesata” da un punto di vista personale la storia del tuo rapimento in Cecenia?

Il giorno successivo al mio ritorno, alle nove in punto, ero in ufficio a lavorare. Incazzato più del solito e tempestato da una massa di rompicoglioni che mi chiedevano come stavo.

C’è sempre una ricercatezza nelle tue inquadrature. Una voglia di comporre l’immagine al meglio, per darle forza. Oltretutto tu ancora ti affidi alla pellicola. Oggi invece (quasi) tutti scattano in digitale e a raffica, quasi senza inquadrare….

Ormai, con l’avvento del digitale, credo che la fotografia si avvii ad essere un fenomeno marginale di massa. La tecnologia arriva a sostituire anche il talento. Ingrandire un dettaglio di una rappresentazione banale può creare una buona foto. La foto, in particolare quella di reportage, va pensata, prima di essere scattata, in ogni suo dettaglio e non ottenuta a valle con l’ausilio della tecnica. La pellicola ti obbliga a pensare e la conoscenza tecnica, l’approccio alla luce e, contrariamente a quello che dice qualche bischero, essere in quello che tu ritieni in quel momento, nel punto giusto al momento giusto, ti consentono di trasmettere il pensiero attraverso uno strumento meccanico, dando informazione. Nel reportage una foto senza notizia equivale a bendarsi gli occhi davanti ad un’aurora boreale.

E una notizia senza foto?

Idem. Stesso risultato.

Tu hai attraversato con le tue fotocamere guerre piccole e grandi, drammi collettivi e storie personali: la cosa che più ti ha colpita quale è stata?

Che è tutto passato troppo in fretta. Mi ritrovo improvvisamente vecchio e, in Italia un vecchio è trasparente, e dunque sto in mezzo ai miei mille reportage, con un piede nella fossa, a domandarmi se tutto è stato utile.

Mauro Galligani raccontato da…. Mauro Galligani: chi è?

Ci devo pensare un po’. Risponderò con il prossimo libro, quello che sto finendo. E con la mostra. Ci sarà tutta una vita. La mia.

LA GALLERY

ph: Claudio Moschin