Fino al 25 febbraio 2024, le Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino ospitano la mostra AFRICA. Le collezioni dimenticate, a cura di Elena De Filippis, Enrica Pagella e Cecilia Pennacini.

A partire dal 2021, i Musei Reali e la Direzione Regionale Musei hanno condotto interventi di studio, recupero e restauro delle collezioni africane conservate nei depositi dell’Armeria Reale e nelle raccolte dei Castelli di Agliè e Racconigi, avviando progetti di ricerca e digitalizzazione anche sugli album fotografici della Biblioteca Reale di Torino e del Castello di Racconigi: centinaia di opere, sottratte all’oblio, sono state catalogate e restaurate.

Nel corso dei lavori è emersa la necessità di guardare alle opere con nuovi occhi, confrontandosi con esperti di storia africana e con le comunità di origine per ripensare le basi del rapporto tra l’Europa e il continente africano a partire dai manufatti e dalle storie della loro provenienza. Da questa riflessione è scaturita la collaborazione con il Museo di Antropologia ed Etnografia dell’Università di Torino, con l’artista etiope Bekele Mekonnen, docente all’Università di Addis Abeba, e con Lucrezia Cippitelli, storica dell’arte, curatrice e docente all’Accademia di Brera, ospiti ai Musei Reali per una residenza finalizzata ad approfondire i significati delle collezioni e a reinterpretarli in un’ottica post-coloniale.

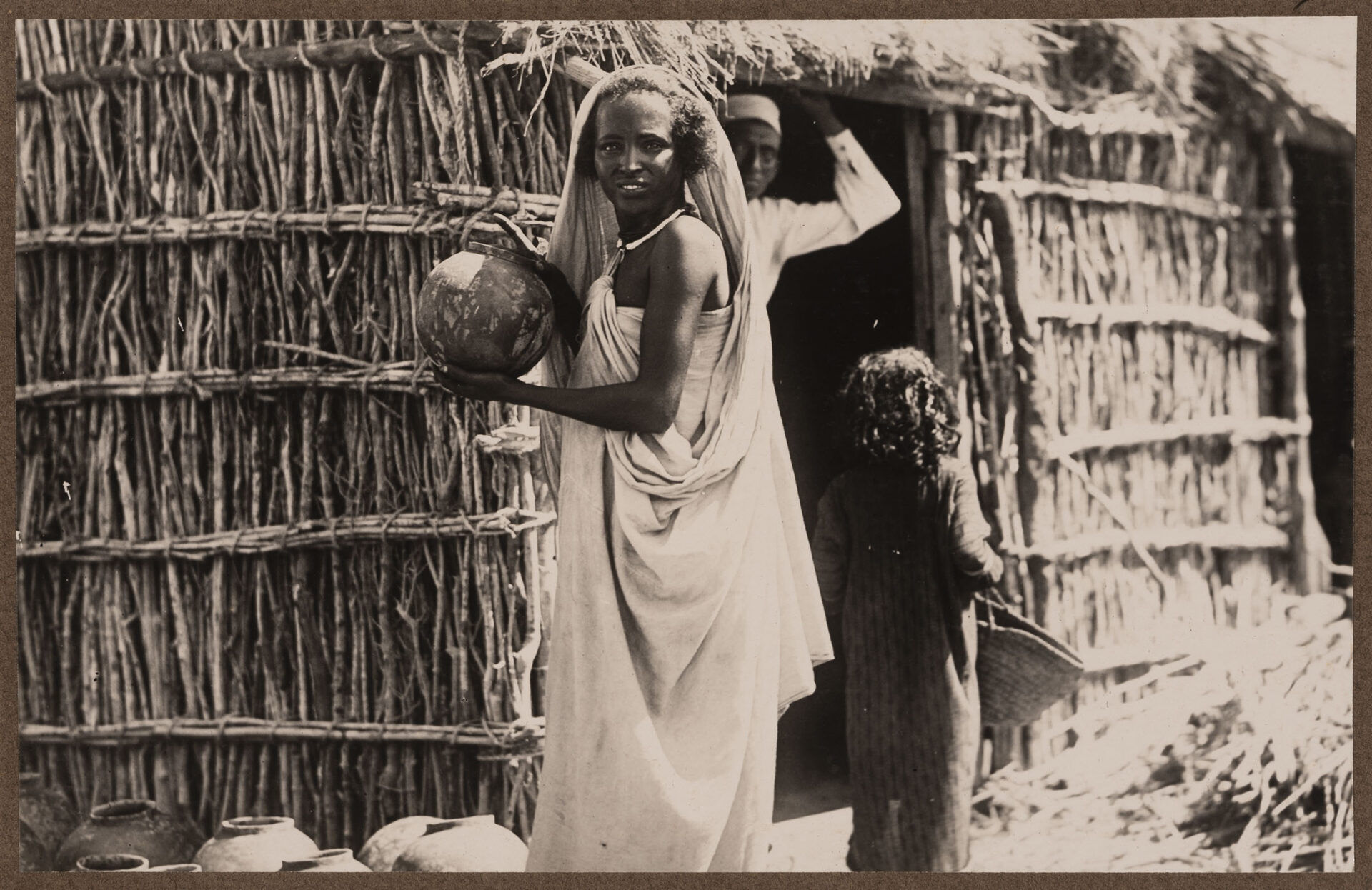

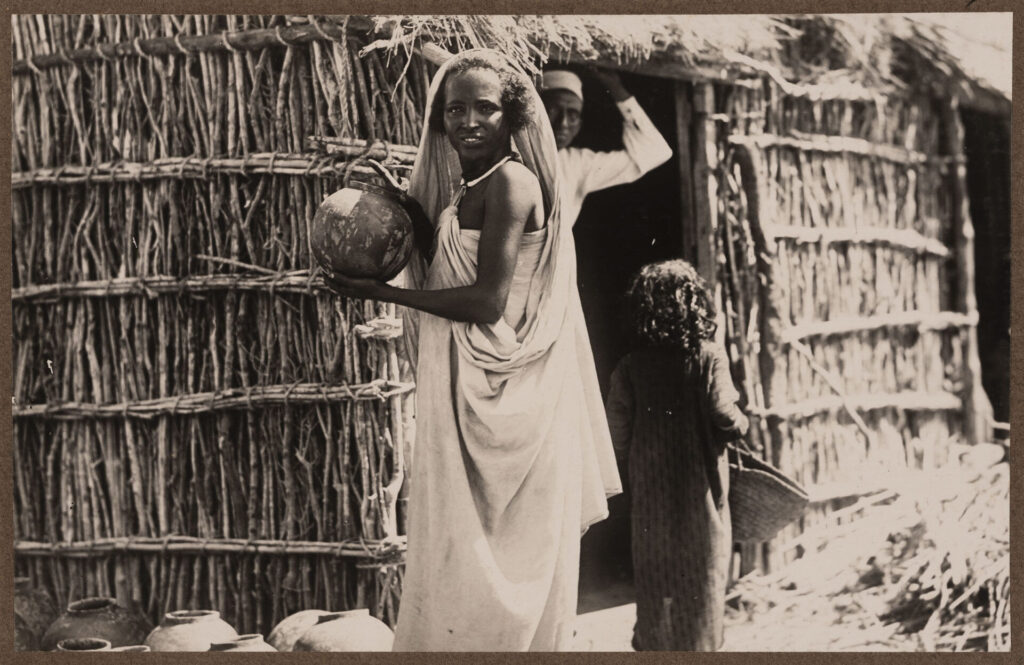

Africa. Le collezioni dimenticate propone 160 opere in gran parte inedite – sculture, utensili, amuleti, gioielli, armi, scudi, tamburi e fotografie storiche – provenienti dalle collezioni delle residenze sabaude e dal Museo di Antropologia di Torino, con prestiti dal Museo delle Civiltà di Roma e da Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino. Il percorso è suddiviso in cinque sezioni che documentano una pagina delle relazioni tra la nuova Italia, prima sabauda e poi fascista, con il Congo Belga, l’Eritrea, la Libia, la Somalia e l’Etiopia nell’età dello scramble for Africa. La mostra termina con The Smoking Table di Bekele Mekonnen, un intervento site-specific che, a partire dalla conferenza di Berlino che nel 1884-1885 sancì la spartizione del continente africano, esplora l’eredità del colonialismo nella nostra storia presente.

LA MOSTRA

Il percorso è organizzato intorno alle rotte di provenienza degli oggetti, che documentano anche i destini di personaggi spesso legati alle istituzioni governative e alle imprese italiane alla ricerca di nuovi mercati nel periodo dell’espansione nel continente africano.

La prima sezione, Esploratori, avventurieri e consoli, è dedicata alle raccolte che si sono formate tra il 1857 e il 1890, indagate attraverso le figure di Giacomo Antonio Brun-Rollet, esploratore delle sorgenti del Nilo in Sudan, di Vincenzo Filonardi, armatore e console a Zanzibar nel 1882, e di Giuseppe Corona, attivo in Congo.

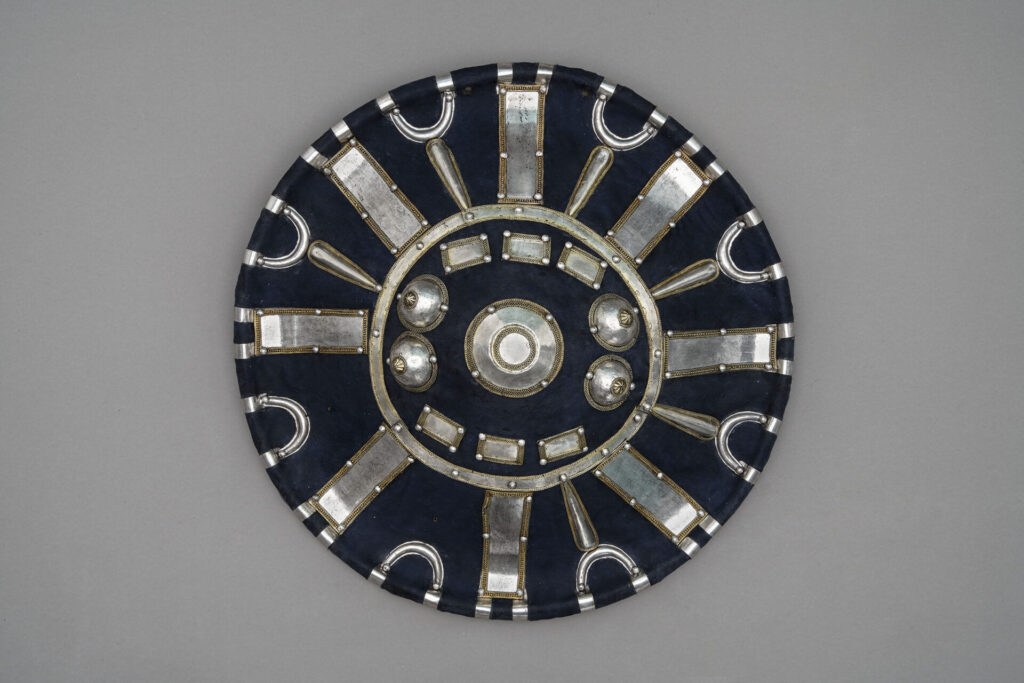

Del primo viene presentata una selezione di armi bianche, come gli scudi in pelle di coccodrillo riconducibili alle società Beja del Sudan orientale, e gli scudi in pelle di forma lenticolare attribuibili ai contesti Shilluk e Dinka del Sudan centrale o la clava da getto in ebano e gli scudi in cuoio di bufalo, appartenenti alle comunità Acholi, Lango e Ingessana fra il Sud Sudan e l’Uganda settentrionale.

Vincenzo Filonardi, iniziatore della penetrazione economica e politica dell’Italia nell’Oceano Indiano, donò la sua collezione a Umberto I, di cui è testimonianza lo splendido archibugio a serpe o la cintura con astuccio, scarselle e fiasca da polvere, entrambi di manifattura arabo-indiana dei secoli XVII-XVIII.

Giuseppe Corona, incaricato dal Ministro degli Esteri Francesco Crispi di compiere una missione in Congo per valutare le prospettive commerciali italiane nel territorio, acquisì numerosi manufatti di pregio, tra cui alcune straordinarie sculture, come il grande Nkisi dell’antico regno del Kongo, e lo Ntadi in pietra dalla ieratica posizione a gambe incrociate con il capo reclinato, entrambi conservati al Museo delle Civiltà di Roma.

Le vie dello sfruttamento: ingegneri in Congo focalizza l’attenzione sulla partecipazione di ingegneri e tecnici piemontesi come Pietro Antonio Gariazzo, Carlo Sesti, Tiziano Veggia e Stefano Ravotti, all’amministrazione coloniale belga in Congo, con una selezione di armi, strumenti musicali, tessuti, monili e oggetti d’uso quotidiano. Curiosa è la vicenda di Stefano Ravotti, giovane meccanico che nel 1900 vendette la sua collezione di armi provenienti dal Congo – coltelli, spade, lance, pugnali – all’Armeria Reale.

La terza sezione, Colonizzare la montagna: il Rwenzori, rilegge la spedizione di Luigi Amedeo di Savoia-Aosta, Duca degli Abruzzi, nella dimensione di un’appropriazione simbolica del paesaggio africano. Alle vette, considerate sacre dalle popolazioni locali, furono attribuiti nuovi toponimi legati ai protagonisti dell’aristocrazia europea. Tra i compagni di avventura figurava Vittorio Sella, uno dei più importanti fotografi di montagna, che documentò la conquista del Rwenzori con una straordinaria serie di immagini fotografiche.

Dalla spartizione dell’Africa all’aggressione coloniale racconta l’espansione del Regno d’Italia in Eritrea, avvenuta dopo l’apertura del Canale di Suez nel 1869, con la compravendita della baia di Assab, divenuta il primo possedimento dell’Italia in Africa. La sezione, che segue l’evoluzione storica della colonizzazione italiana del Corno d’Africa e della Libia fino all’occupazione dell’Etiopia nel 1935-1936, accoglie opere provenienti da Eritrea, Cirenaica e Tripolitania, Somalia, Etiopia: tra queste figurano soprattutto scambi e doni diplomatici, come quelli dell’imperatore Menelik II con Vittorio Emanuele II, come il bracciale in argento e filigrana d’oro o lo splendido tamburo di uso liturgico (kebero). A questi si aggiungono manufatti depredati nel corso dell’occupazione, tra cui i “trofei di guerra” sottratti dall’esercito italiano ai dervisci sudanesi e ai combattenti etiopi.

Al centro del percorso, una sezione documentaria approfondisce temi cruciali legati alle violenze perpetrate dagli europei in Africa: tratta degli schiavi, atrocità commesse in Congo dai colonizzatori belgi, eccidi in Cirenaica e Tripolitania, facendo emergere anche il tema delle spoliazioni, qui evocato da due celebri casi, quello della Venere di Cirene e quello della Stele di Axum.

Il percorso termina con l’opera The Smoking Table di Bekele Mekonnen (1964, vive e lavora ad Addis Abeba), artista concettuale, educatore e intellettuale pubblico. In residenza ai Musei Reali tra maggio e giugno, Bekele sviluppa un lavoro che reinterpreta in chiave contemporanea le relazioni documentate dalle opere esposte e pone la questione difficile ma necessaria della decostruzione della colonialità. Il progetto, curato da Lucrezia Cippitelli, studiosa di teorie postcoloniali, è accompagnato dal Public Program Africa. Eredità dissonanti, con il sostegno del PAC2022-2023 – Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

«La mostra – afferma Enrica Pagella, direttrice dei Musei Reali – è il risultato di un lavoro di indagine, catalogazione e restauro che mira ad esplorare le relazioni documentate su scala globale dai nostri patrimoni. Non una mostra d’arte, ma una mostra di storia e di storie, dedicata all’Africa nell’epoca dell’aggressione coloniale europea; una mostra per conoscere, per non dimenticare e per combattere gli stereotipi che ancora avvolgono il continente africano nelle nostre rappresentazioni e nelle nostre coscienze. Un’importante occasione anche per interrogarsi sul significato di questo patrimonio nella contemporaneità e sul ruolo dei musei nella sua reinterpretazione post-coloniale».

«L’esposizione – dichiara Cecilia Pennacini, direttrice del MAET – fa ‘riemergere’ oggetti e immagini arrivati dall’Africa nel periodo coloniale e immediatamente precoloniale, dimenticati nei depositi di musei e residenze piemontesi analogamente a quanto accaduto più in generale per la storia coloniale italiana e i suoi abusi. Studiare, restaurare ed esporre questo patrimonio aiuta a ricordare la storia comune, che, nel bene e nel male, ci unisce all’Africa. Come affermano anche i rappresentanti delle comunità diasporiche, valorizzare questo patrimonio può offrire ai giovani di seconda generazione e agli italiani la possibilità di avvicinare le civiltà extraeuropee, acquisendo strumenti di conoscenza reciproca fondamentali per contrastare razzismo e xenofobia. Più in generale, le numerosissime testimonianze extraeuropee presenti nelle collezioni piemontesi potrebbero in futuro dare vita a spazi di dialogo e riflessione cruciali per una società aperta alla globalizzazione».

«Lo studio delle collezioni africane dei nostri musei – aggiunge Elena De Filippis, direttrice della Direzione Regionale Musei Piemonte – ci ha portato ad approfondire, oltre al significato storico, etnografico e artistico delle opere esposte, le circostanze in cui sono state acquisite dai rappresentanti della dinastia sabauda, proprio nella fase delle mire europee e anche italiane sul continente africano. Un tema su cui il nostro Paese si è interrogato ancora poco e che è diventato centrale nel racconto della mostra, che vuole non solo esporre degli oggetti, ma soprattutto contribuire, con la guida degli oggetti stessi, a una rilettura critica di quel pezzo della nostra storia nazionale, partendo dai musei, e riportandola nel contesto della quotidianità».

IL PROGRAMMA DI DISSEMINAZIONE

La mostra è accompagnata da un fitto programma di eventi, che intreccia approfondimenti storici, arte visiva e performativa e che coinvolge associazioni, comunità e istituzioni del territorio. Un percorso per ragionare sulla storia delle relazioni tra l’Italia e l’Africa a partire dal patrimonio comune, aprire il dibattito sulla decostruzione delle narrazioni coloniali, sulle nuove cittadinanze, sull’emergenza di storie e produzioni culturali ibride.

Il programma, che include laboratori per le scuole nei castelli di Agliè e Racconigi, sarà ospitato a Palazzo Carignano, ai Musei Reali, al Circolo dei Lettori, al Museo d’Arte Orientale, alla Casa del Quartiere San Salvario, al Polo del ‘900, con la collaborazione dell’Associazione Donne Africa Subsahariana e II Generazione, anche per le iniziative del Black History Month Torino che saranno organizzate nel mese di febbraio.

La mostra è sostenuta dal Ministero della Cultura anche attraverso la legge 77/2006, che contribuisce a progetti dei siti italiani posti sotto la tutela dell’UNESCO, qual è il sito delle Residenze Sabaude, e tramite la Direzione Generale Creatività Contemporanea con il PAC2022/2023 – Piano per l’Arte Contemporanea, Ambito 2 – Produzione, Sezione III – Finanziamento per produzione di nuove opere.

Le videointerviste con persone afro discendenti sono realizzate dall’Università di Torino con Fondi Public Engagement 2023 del Dipartimento di Culture, Politica, Società dell’Ateneo, in collaborazione con il Centro Interculturale della Città di Torino.

I filmati in mostra sono presentati grazie alla gentile collaborazione dell’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, dell’Archivio Luce Cinecittà e del Museo Nazionale del Cinema.

IL CATALOGO

Il catalogo, a cura di Elena De Filippis, Enrica Pagella e Cecilia Pennacini, è pubblicato da Editris Duemila.

INFO

AFRICA. Le collezioni dimenticate

Torino, Musei Reali – Sale Chiablese (Piazzetta Reale)

Fino al 25 febbraio 2024