Per Silvia Argiolas la pittura non è un gesto conciliatorio né una superficie da abitare con prudenza: è un campo di attrito, un luogo in cui l’immagine viene spinta fino al punto di rottura.

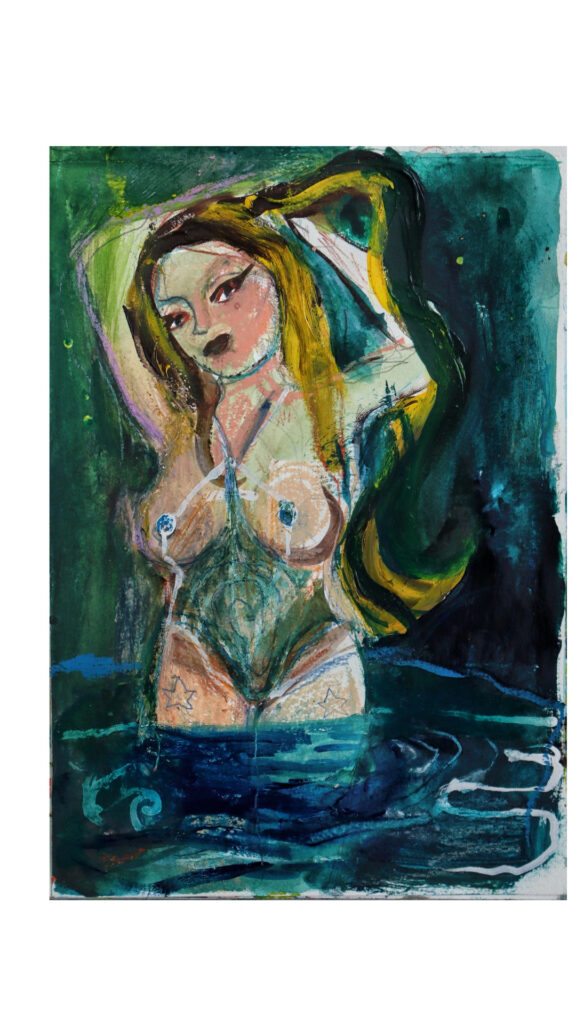

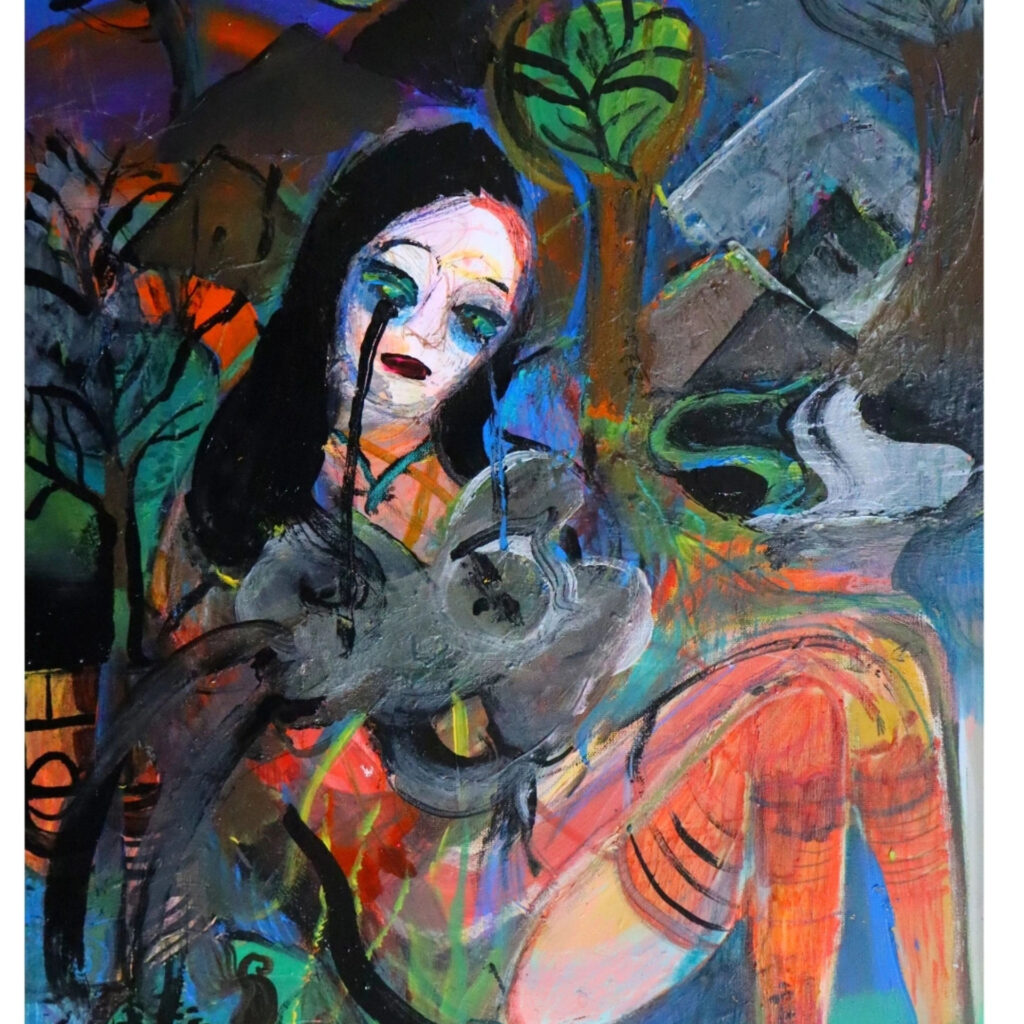

Nata a Cagliari e attiva a Milano, Argiolas lavora sul corpo come dispositivo instabile, attraversato da desiderio, ironia e vulnerabilità, lontano tanto dalla seduzione addomesticata quanto dalla retorica dell’eccesso. Le sue figure femminili non chiedono empatia immediata né compiacimento: oscillano, resistono, disturbano.

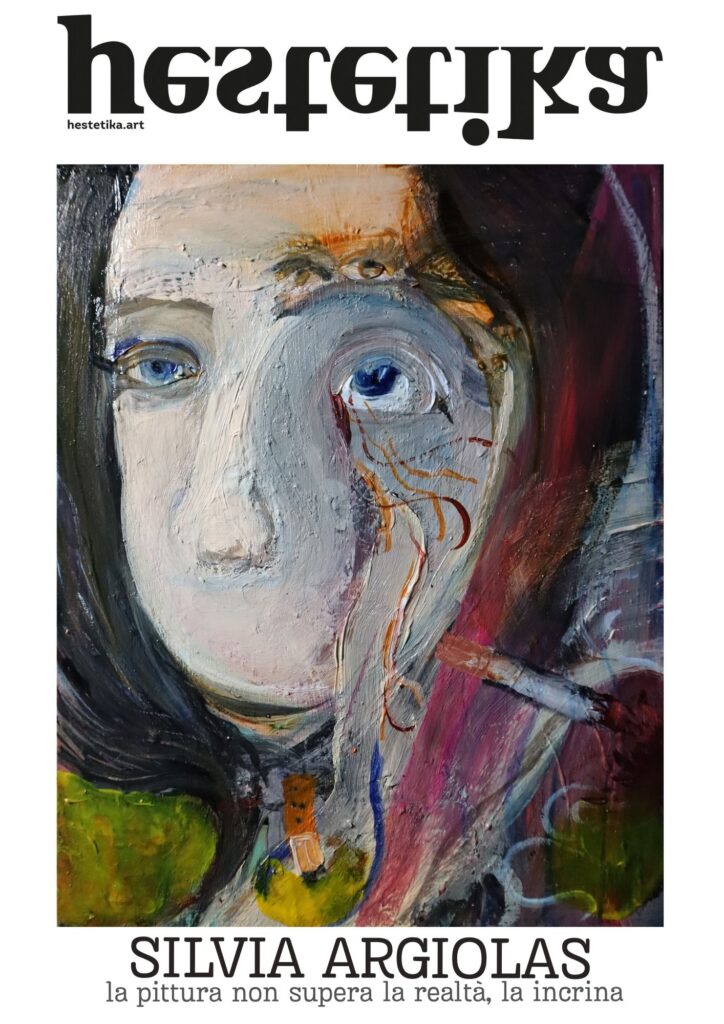

L’abbiamo incontrata in occasione della cover digitale di gennaio.

Ci ha raccontato come la pittura emerge come gesto critico capace di incrinare la realtà mediatica, di sabotare l’immagine levigata delle riviste patinate e di restituire al corpo la sua opacità irriducibile. Tra espressionismo e sarcasmo, genealogie di urgenza e rifiuto del consenso, Argiolas riflette su intimità, spettacolarizzazione, errore e paura come motori necessari del fare artistico.

Ne risulta un dialogo teso e lucido, in cui la pittura non si oppone al presente ipertecnologico, ma lo disturba dall’interno, rivendicando il diritto di restare scomoda, imperfetta, viva.

… mi interessa stare, in quella zona instabile dove l’immagine perde il controllo su se stessa

LA COVER

L’INTERVISTA

“La pittura è più forte della vita, e l’artista ha il diritto di deformarla” scriveva Francis Bacon. Nelle tue opere il linguaggio espressionista altera la realtà mediatica, quanto senti che la pittura supera o svela la realtà stessa?

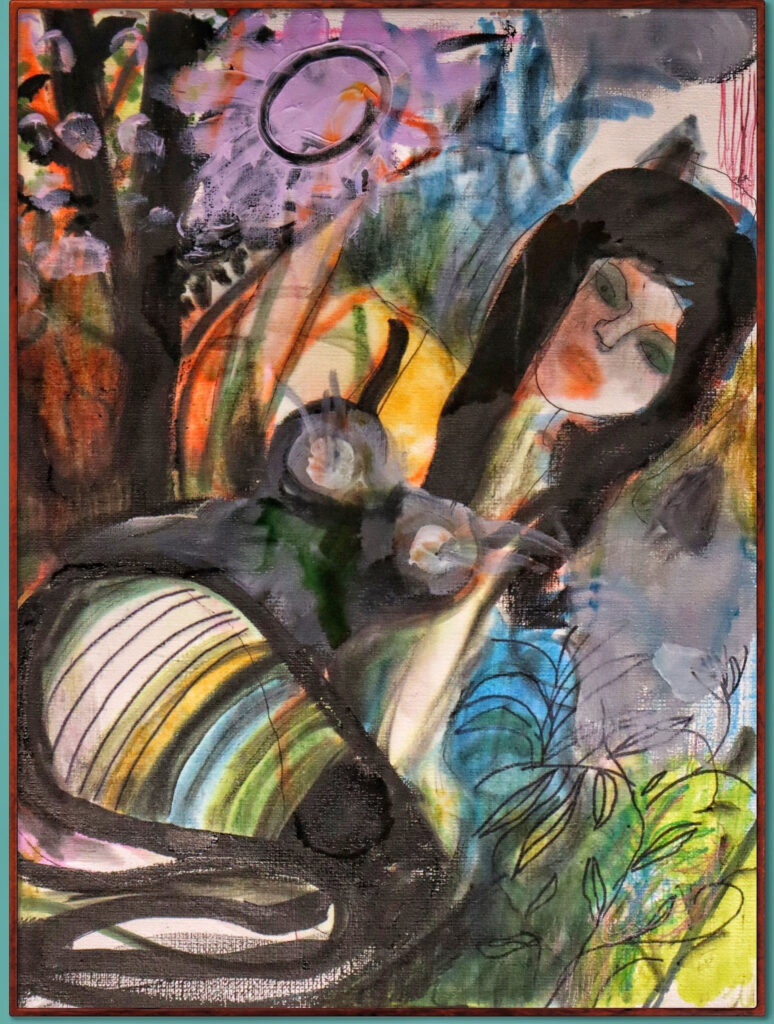

Questa affermazione risuona profondamente nel mio modo di intendere il lavoro pittorico. Non credo che la pittura superi la realtà, piuttosto la incrina. La realtà mediatica è già una costruzione, un’immagine addomesticata e continuamente reiterata.

La pittura entra esattamente in quel punto di cedimento, dove l’immagine smette di funzionare, dove qualcosa si rompe. Non si tratta di rivelare una verità nascosta, ma di mostrare una frattura, un’incoerenza. È lì che mi interessa stare, in quella zona instabile dove l’immagine perde il controllo su se stessa.

Il corpo, nel tuo lavoro, non è mai un luogo pacificato ma uno spazio attraversato da erotismo, esposizione e vulnerabilità. Quanto è ancora possibile, oggi, parlare di intimità senza trasformarla immediatamente in spettacolo?

Parlare di intimità associata allo spettacolo è l’opposto del mio intento. Tutto dipende dalle nostre intenzioni inconsce. La sessualità per molti artisti è ancora un tabù, e io non ci vedo nulla di volgare o spettacolare. Fa parte del mio linguaggio, come tanti altri elementi. La vera spettacolarizzazione della volgarità è il quotidiano: l’intimo messo alla berlina dalle persone comuni e non, un piatto di pasta su Instagram, salutare i morti in una platea social. In questo contesto, il sesso o la sua rappresentazione non sono affatto spettacolo, poi logicamente dipende da come.

Le figure femminili che abitano i tuoi quadri oscillano tra soggetto e immagine, tra presenza e costruzione simbolica. Chi sono, davvero, queste donne?

Sono figure che resistono alla definizione: a volte sante, a volte animali, a volte icone erotiche o corpi vulnerabili. Non chiedono di essere comprese, ma attraversate. Esistono come presenza perturbante, come domande più che come risposte.

La tua serie “Le finte copertine” richiamano l’immaginario delle riviste patinate, simbolo di desiderio e costruzione dell’apparenza. Cosa accade quando quell’apparato seduttivo viene forzato dentro una pittura espressionista e instabile?

Nella serie “Belle, Brutte, Storte e Morte” l’apparato seduttivo delle riviste patinate viene messo sotto stress fino a perdere la sua funzione rassicurante. L’immagine, nata per essere perfetta, ipercontrollata e facilmente consumabile, viene attraversata da una pittura instabile che la tradisce. L’espressionismo introduce un errore: la materia si ribella alla promessa di perfezione. Il volto non seduce più, vacilla. Il corpo non offre più un’identità desiderabile ma mostra la tensione che lo sostiene. Quello che era pensato per essere solo superficie diventa improvvisamente profondità.

Mi elenchi tre parole chiave che potrebbero definire la tua arte?

Empatia, sarcasmo, desiderio.

Le tue opere sembrano muoversi secondo un ritmo interno, quasi fisico. Esiste una colonna sonora — un brano, un artista, un paesaggio sonoro — che senti in risonanza con il tuo immaginario pittorico?

Non lavoro mai pensando a una colonna sonora precisa, ma piuttosto a un rumore di fondo, qualcosa di intermittente. A volte è il silenzio, altre volte un suono disturbato, non pulito. Mi interessa più una sensazione fisica che musicale: un battito irregolare, una tensione che non si risolve. La pittura ha già un suo suono interno, fatto di attriti, ripensamenti, errori.

Se dovessi individuare non tanto riferimenti formali, ma una genealogia di posture artistiche — per radicalità, urgenza, necessità — a chi ti sentiresti più vicina?

Se penso a una genealogia di posture artistiche, più che a riferimenti formali, mi sento vicina a chi ha usato il corpo come campo di battaglia e non come immagine rassicurante. A chi non ha cercato consenso, ma necessità. Mi riconosco in un fare che nasce da un’urgenza interna, spesso scomoda, spesso solitaria. In chi ha accettato di esporsi anche a costo di risultare eccessiva o fuori tempo.

Hai un desiderio artistico che non hai ancora realizzato?

Il desiderio artistico che non ho ancora realizzato è continuare a spingermi in territori che ancora mi mettono a disagio. Finché qualcosa mi fa paura, vuol dire che non l’ho ancora attraversata abbastanza. Il desiderio è restare in quella zona instabile, senza addomesticarmi.

Viviamo in un’epoca in cui l’immagine del corpo è sempre più mediata da algoritmi, filtri, intelligenze artificiali. Come si colloca la tua pittura, così fisica e imperfetta, dentro questo paesaggio ipertecnologico? È una forma di resistenza o di confronto inevitabile?

La mia pittura non si pone come una resistenza nostalgica, ma come un attrito. Non si oppone alla tecnologia, ne mostra il limite. Il corpo che dipingo non è migliorabile, non è ottimizzabile. È storto, fragile, contraddittorio. In questo senso la pittura non compete con l’immagine algoritmica, la disturba.

Se venissi nel tuo studio, cosa troverei? Un luogo di accumulo o di sottrazione? È uno spazio che riflette l’ordine del lavoro o il caos dell’immaginazione?

Un disordine ben organizzato che tradisce in realtà un ordine complesso. È uno spazio che riflette un equilibrio instabile tra accumulo e controllo.

Quando è stata l’ultima volta che hai fatto una cosa per la prima volta? E soprattutto cosa hai fatto?

Ho fatto una torta molto complessa, la Sachertorte. Un gesto apparentemente lontano dalla pittura, ma che ha a che fare con la pazienza, la precisione e l’accettazione dell’errore.

Cosa ti fa battere il cuore?

Quando ripenso al giorno che mi sono innamorata di mio marito.

Se dovessi correre un rischio oggi quale sarebbe?

Forse riuscire a farla finita senza soffrire.

L’ARTISTA

SILVIA ARGIOLAS nasce a Cagliari nel 1977, vive e lavora a Milano.

La sua ricerca nasce da una trasformazione introspettiva di ciò che accade nella propria esistenza, fatti, odori, incontri. Lavorando con il mezzo pittorico, attraverso un intervento diretto sulla tela, gioca con un forte simbolismo ed espressività dal sapore arcaico, accompagnate da una ricerca sui temi sociologici e da un interesse per le teorie della moderna psicologia lacaniana.