La Fondazione Palazzo Magnani di Reggio Emilia presenta la mostra “Margaret Bourke-White. L’opera 1930–1960”, curata da Monica Poggi e realizzata in collaborazione con CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia; l’esposizione, ospitata nelle sale affrescate dei Chiostri di San Pietro, rimane aperta fino all’8 febbraio 2026.

Attraverso un percorso espositivo organico e stratificato, la rassegna riunisce oltre 120 fotografie che ricostruiscono per tappe la produzione visiva, i momenti biografici e le tensioni etiche e professionali che hanno segnato la vita di Margaret Bourke-White (New York, 14 giugno 1904 – Stamford, 27 agosto 1971). Dalle immagini industriali che ne consolidarono la fama negli anni Trenta alle fotografie di guerra e ai ritratti che documentano i grandi eventi del Novecento, la mostra mette in luce la complessità di un’operatrice che seppe fondere rigore documentario e sensibilità estetica. Si evidenziano altresì i contesti storici e geopolitici entro cui operò — l’industrializzazione, la Grande Depressione, i teatri bellici e le dinamiche di decolonizzazione — e il modo in cui la sua pratica fotografica, profondamente intrecciata a una visione narrativa, si confrontò con i limiti imposti dal genere, trasformando l’esperienza personale in una forma di testimonianza pubblica. Il percorso espositivo invita a considerare Bourke-White non solo come testimone instancabile del suo tempo, ma come figura pionieristica che ampliò i confini del fotogiornalismo; offrendo chiavi di lettura sui rapporti tra immagine, potere e memoria collettiva.

Strutturata in sei sezioni tematiche, l’esposizione ricostruisce non solo le tappe fondamentali della carriera di Margaret Bourke-White, ma mette altresì a fuoco la densità emotiva e la notevole forza morale che caratterizzarono la sua vicenda umana. Attraverso gruppi d’immagini calibrati per soggetto e cronologia, il percorso evidenzia come la sua pratica fotografica si sia sviluppata in una tensione costante tra osservazione documentaria e sguardo intimo: dalle vedute monumentali dell’industria agli istanti di fragilità umana, ogni scatto rivela una tensione etica e stilistica che trascende la mera testimonianza.

Donna anticonformista e indipendente, Bourke-White si impose in ambienti professionalmente ostili alle donne, trasformando limiti e pregiudizi in leve per ridefinire il ruolo femminile nel fotogiornalismo degli anni Trenta; la mostra mette in luce non solo la sua fama pubblica, ma anche la determinazione privata che alimentò scelte formali coraggiose e una presenza editoriale di grande impatto.

I primi servizi di “Life”

Il percorso espositivo si apre su uno dei passaggi più emblematici della vicenda professionale di Margaret Bourke-White: i suoi primi servizi per Life, iniziati con il numero inaugurale del 23 novembre 1936, quando la rivista – destinata a ridefinire il linguaggio del fotogiornalismo di massa – scelse per la copertina uno dei suoi scatti dedicati alla diga di Fort Peck, da poco completata. Quell’immagine, sintesi della capacità di Bourke-White di coniugare un’attenzione quasi lirica per la forma con una rigorosa attitudine documentaria, non soltanto incorniciava uno degli ideali simbolici del New Deal — l’ottimismo tecnico e il rilancio economico incarnato dalle grandi opere pubbliche — ma consacrava anche la fotografa a figura pubblica di primo piano.

L’incarico trova eco nell’esperienza formatasi già negli anni Venti, quando Bourke-White, divisa tra i ritmi urbani di New York e quelli industriali di Cleveland, realizzò una serie di reportage dedicati al paesaggio produttivo americano: una selezione di quegli scatti è raccolta nella sezione L’incanto delle fabbriche e dei grattacieli. Ancora studentessa di biologia alla Columbia University, la giovane Margaret cercava di sostenersi economicamente vendendo fotografie ai compagni; tale attività di sussistenza si trasformò ben presto in una vocazione professionale che culminò, nel 1929, nell’invito di Henry Luce a contribuire al lancio della rivista illustrata Fortune — un momento decisivo che sancì il passaggio dalla pratica amatoriale a un ruolo di primo piano nel panorama editoriale. Lo stile di Bourke-White si distingue per una sintesi di fermenti formali e sensibilità poetiche: nelle sue immagini si percepiscono echi cubisti nella frammentazione delle masse e delle linee, suggestioni espressioniste nella carica emotiva delle inquadrature e un tratto di lirismo romantico nell’attenzione alla luce e alla prospettiva.

Questa amalgama di riferimenti le permise di trasformare soggetti apparentemente freddi — catene di montaggio, impianti, guglie di acciaio — in quadri dinamici e animati, capaci di restituire non solo la forma degli oggetti ma anche la loro valenza simbolica nel contesto della modernizzazione: l’industria come scena di progresso, ma anche spazio di tensioni sociali e umane.

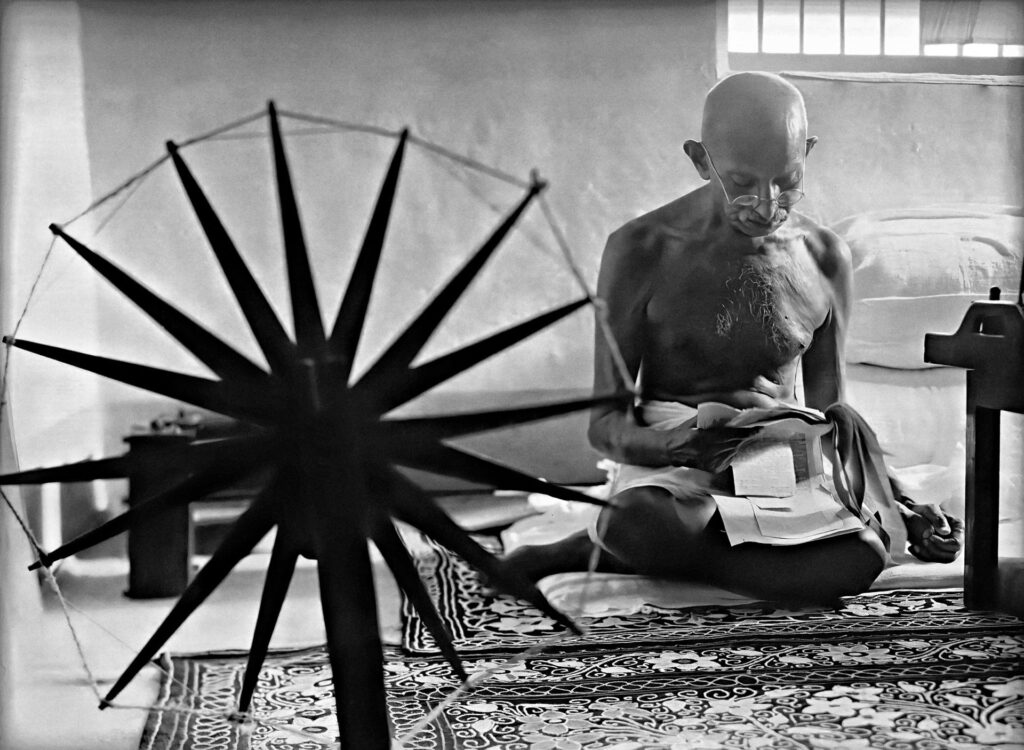

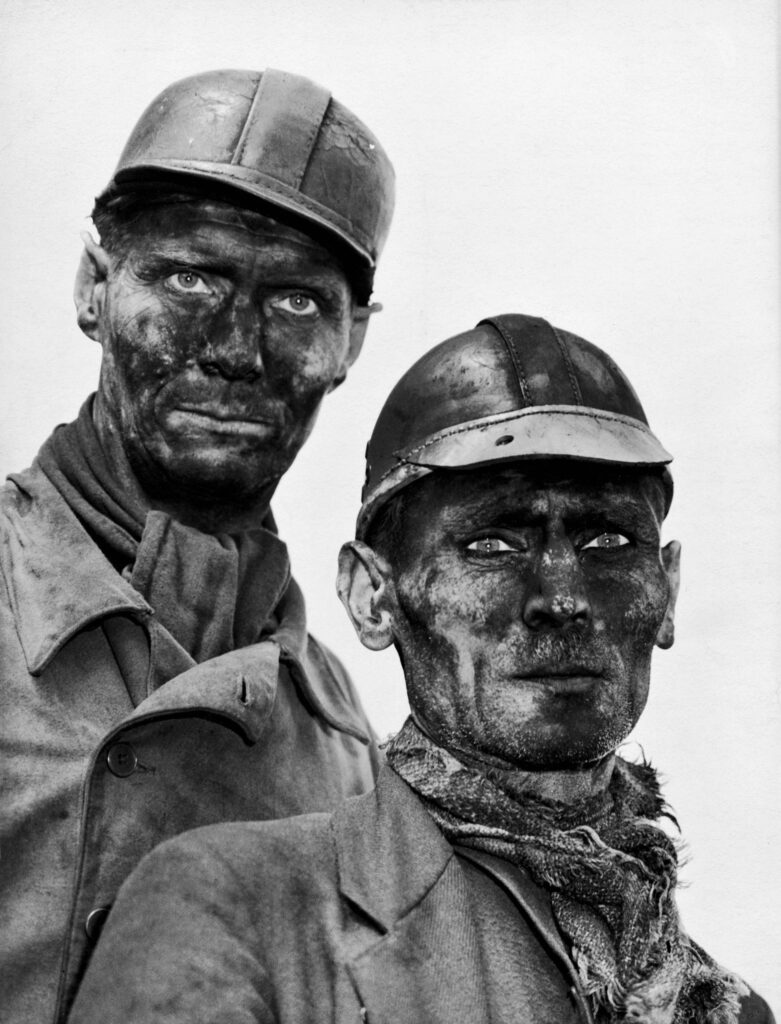

La sezione intitolata Ritrarre l’utopia in Russia concentra in un nucleo compatto i reportage che Margaret Bourke-White realizzò quale prima fotografa straniera ammessa in Unione Sovietica, documentando i piani quinquennali staliniani (1929–1933) e la rapida trasformazione industriale promossa dal regime. Le immagini raccolte — panorami di impianti siderurgici, officine in piena attività, convogli e grandi cantieri — non si limitano a testimoniare infrastrutture, ma sondano la tensione tra progetto politico ed esperienza materiale: la macchina propagandistica che ambiva a convertire lo sforzo produttivo in grandezza nazionale e la corporeità quotidiana dei lavoratori chiamati a realizzarla. Il percorso espositivo mette a confronto il nitore compositivo e la monumentalità formale degli scatti con le contraddizioni che essi rivelano: prospettive grandangolari e contrasti di luce esaltano la scala colossale delle opere, mentre dettagli di volti, mani e posture restituiscono la fatica, l’adattamento e talvolta la precarietà umana sottesa al “miracolo” industriale. Accanto alle vedute d’insieme sono proposti studi più ravvicinati sui processi produttivi e sugli operai; la sezione include il celebre ritratto di Iosif Stalin.

La sezione Da qui a Cielo e fango, le fotografie della guerra” articola un corpus documentario denso e liricamente carico che ricostruisce gli anni del conflitto attraverso lo sguardo di Bourke-White: dai fronti europei, sovietici e africani fino all’orrore concentrazionario — con un nucleo di immagini emblematiche dedicate a Buchenwald, fotografata il giorno successivo alla liberazione — e alla cronaca dell’avanzata americana in Italia. Il percorso espone l’oscillazione costante nelle sue fotografie tra registro epico e indagine intima: panorami bellici di ampia portata e scene di massa si alternano a ritratti ravvicinati, dettagli di corpi e oggetti che restituiscono la materialità della guerra e la vulnerabilità umana.

Ormai consacrata tra le figure femminili più note negli Stati Uniti e divenuta punto di riferimento imprescindibile per il fotogiornalismo, Bourke White si pose in prima linea nella documentazione dei grandi conflitti che segnarono gli anni Quaranta e Cinquanta: la sezione Il mondo senza confini ricostruisce quei reportage in India, Pakistan e Corea, dove il suo sguardo si confrontò con scenari geopolitici complessi, fermenti anticoloniali e traumi bellici. L’ultima sezione della mostra, intitolata Oro, diamanti e Coca Cola, inaugura una transizione formale — dal bianco e nero al colore — che accompagna anche uno spostamento tematico verso le diseguaglianze strutturali e il razzismo, denunciati da Bourke White tanto negli Stati Uniti quanto in Sudafrica.

Il percorso espone immagini che danno parola ai soggetti più marginalizzati: comunità segregate della Carolina del Sud negli anni Cinquanta, corpi di lavoratori minatori costretti allo sfruttamento nelle cave di pietre preziose sotto il regime dell’apartheid, e altre figure la cui precarietà materiale e sociale è resa con un rigore documentario insieme a un’intensità poetica. Il contrasto narrativo ed estetico che la curatela mette in evidenza è drammatico: da un lato gli scatti che testimoniano privazioni, violenze istituzionali e condizioni di vita degradate; dall’altro le immagini provenienti dall’altra sponda del mondo consumista, dove tavole imbandite, simboli di opulenza quotidiana e la stessa Coca Cola incarnano un’abbondanza ostentata. Tale confronto non è mero raffronto iconografico, ma dispositivo critico: mostra come la crescita materiale diffusa non abbia cancellato le gerarchie razziali né ristrutturato equamente l’accesso al benessere.

EXHIBITION VIEW

INFO

Margaret Bourke-White

L’opera 1930-1960

a cura di Monica Poggi

in collaborazione con CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia

25 ottobre 2025 – 8 febbraio 2026